In ogni epoca sono esistiti uomini estranei allo spirito del loro tempo. La solitudine interiore è stata la loro compagna di vita, insieme con l’incomprensione della maggioranza dei contemporanei, spesso persino degli amici e delle persone più care. Questi uomini e queste donne hanno sperimentato la solitudine più profonda, quella interiore e testimoniano la verità dell’intuizione che José Ortega y Gasset chiamò realtà radicale, la dura condizione di un’esistenza consapevole della propria solitudine e diversità irriducibile, “la personale circostanza in cui nell’esistere deve essere incluso il resistere, e di conseguenza l’affermarsi del resistente”.

La contemporaneità è ancora più esigente nel trasformare alcuni di noi in stranieri assoluti, in sopravvissuti a una o più tragedie civili, anzi in esiliati dello spirito. La tendenza è allora rifugiarsi in un’inespugnabile fortezza intima, un mondo parallelo inesistente noto solo a se stessi. L’esiliato interiore parla una lingua sconosciuta ai più, vive con stupore misto ad incredulità il miracoloso incontro con gli altri suoi simili, talvolta tende a vivere una realtà virtuale. L’esilio dello spirito è scoprirsi fuori dal tempo, radicalmente diversi da ciò che ci circonda, prigionieri di uno spazio irrevocabilmente estraneo, nemico, irriconoscibile. Non di rado, è una condizione tanto dolorosa che il dolore dell’anima invade la sfera fisica, come una spina che penetra nella carne. È il significato letterale di nostalgia, ovvero “dolore del ritorno”, soprattutto allorché si è certi che non esista più un’Itaca cui aspirare.

Esaurita è la speranza del ritorno: i Proci hanno dilagato e conquistato il territorio, nessuna Penelope tesse la tela disfatta per prolungare l’attesa, e neanche Telemaco tenta più di ritrovare il padre perduto, Ulisse simbolo di identità e speranza per il futuro. Ad alcuni uomini, i più sventurati, è toccato in sorte un doppio esilio, quello dell’allontanamento dalla Patria insieme quello della perdita dei principi, dei valori e dei sentimenti in cui avevano creduto e che custodiscono tenacemente nello spirito, ultima ricchezza ed unica eredità. Uno di questi è stato Vintila Horia, un intellettuale che scrisse in quattro lingue e fu perseguitato in molte lingue diverse.

Scrittore, saggista, docente, giornalista sensibilissimo, Vintila Horia è sicuramente l’autore che ha meglio espresso la condizione di esiliato nel secolo XX, quello di tutti gli incendi. La sua opera non si limita a riflettere sull’esilio, ma riesce ad elevarsi al di sopra di esso per esprimere tutto il dolore di una porzione di mondo moderno in cerca di quella verità che egli non rinunciò mai a incontrare. Uomo di straordinaria cultura e di fede profonda, Vintila Horia continua a parlarci con una voce che non passa di moda, nonostante l’ostinata rimozione, il rancore e l’oblio di quella pseudo cultura ufficiale, marxista, progressista, illuminista che ha seppellito la civiltà europea.

Rumeno mai dimentico della sua patria, nacque nel 1915 in un’ottima famiglia. Ebbe un’infanzia felice – ne parlò come di una primavera dorata – circondata dall’amore familiare, con una chiara guida morale e una vocazione precoce per gli studi. Dopo la laurea in diritto a Bucarest, entrò nella diplomazia del suo paese, come addetto culturale a Roma e Vienna. Dotato di memoria formidabile ed innamorato della conoscenza, approfittò del soggiorno italiano per studiare filosofia e letteratura a Perugia. Tutto cambiò nella sua vita dopo l’occupazione sovietica di parte della Romania e l’avvento al potere del maresciallo Antonescu, dapprima alleato con la Guardia di Ferro fondata da Corneliu Codreanu.

Come la maggioranza dei giovani intellettuali romeni, Horia aveva idee tradizionaliste e conservatrici e condivise la posizione romena a fianco dell’Asse e contro l’Unione Sovietica. Come lui, militarono dalla stessa parte MIrcea Eliade, Emil Cioran, Eugene Ionesco, altri grandi esuli, protagonisti di una straordinaria stagione culturale della Romania, in una Bucarest definita la piccola Parigi.

Immerso nei suoi studi, non era che un modesto funzionario d’ambasciata, tutto crollò attorno a lui nel 1944. Con un destino simile a quello italiano, la Romania di Antonescu, vista perduta la guerra, firmò un armistizio con la Gran Bretagna. Diventati nemici, i rappresentanti diplomatici romeni vennero arrestati dai tedeschi e internati in campo di concentramento. Liberato dagli inglesi, Horia approdò a Bologna e tentò di tornare in patria. Il comunismo aveva tuttavia preso il potere e il giovane Vintila, già perseguitato per essere diventato nemico della Germania, fu processato per esser stato un funzionario di Antonescu. L’esilio divenne inevitabile dopo la condanna ai lavori forzati a vita. In Italia divenne amico di Giovanni Papini, l’intellettuale fiorentino legato alla grande stagione di “Lacerba” e della “Voce”, emarginato anch’egli nel dopoguerra per le sue posizioni politiche e spirituali.

Horia impara tanto bene la nostra lingua da scrivere e pubblicare versi, prose, articoli e saggi in italiano. Di quella fruttuosa stagione è testimone un’opera pubblicata dopo decenni, Quaderno italiano. Immerso nello studio di Dante e di Michelangelo, che considera l’essenza della cultura della cultura europea, deve però abbandonare anche l’Italia: poche prospettive, una nazione in ginocchio che non perdona i vinti.

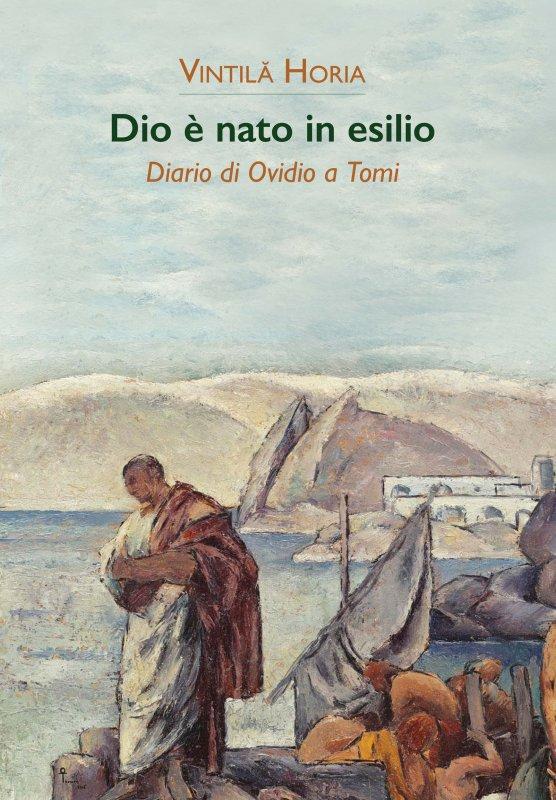

Torna a fare le valigie e si sistema in Argentina, dove insegna e scrive. Il suo spagnolo è così fluido e perfetto da permettergli una terza vita letteraria nell’idioma di Cervantes e Borges. Intanto, insieme con una antologia poetica in rumeno, appaiono un volume di poesie in castigliano dal significativo titolo Presenza del mito, oltre ai saggi Poesia e libertà e La ribellione. Torna in Europa dopo cinque anni, prima in Spagna e poi a Parigi. Diventa talmente padrone del francese da scrivere in quella lingua il suo romanzo più importante, quello che segnò la sua vita e la sua contrastata vicenda umana e intellettuale, Dio è nato in esilio.

Il tema dell’esilio è il motore fondamentale e la cifra morale del libro. Il pretesto letterario fu Ovidio, il grande poeta latino degli Amores e delle Metamorfosi, esiliato dall’imperatore Augusto per motivi non chiari, forse perché seguace del pitagorismo, nella lontanissima Tomi, un angolo della Dacia, l’odierna Romania. Come Vintilia Horia, egli pure sperimentò che “si può dunque morire prima d’essere morto davvero”. Attraverso la magia dell’arte l’esule rumeno rivede come in uno macchina del tempo l’immagine di ciò che era accaduto a Tomi, ai confini di quell’impero remoto dell’antichità, luogo di confino del poeta. Confortato da quel rivivere attraverso la finzione letteraria il suo stesso destino, divise in otto parti il libro che scriveva in forma di diario, uno per ogni anno dell’esilio di Ovidio.

Il lettore vi ritrova gli spazi vuoti e sterminati del dubbio, e quel desiderio candido di libertà e giustizia che solo gli individui, mai le masse, possono avere. Fino all’ardire di nominare Dio poco alla volta, qualcosa che può nascere solo in esilio, in un cielo vuoto e di cui forse un giorno gli altri non lui, scopriranno il segreto, “come un fiore strano sul ciglio di una lunga strada”. Se lo Spirito divino, il più alto intuibile dal pensiero umano, possa accordarsi a uno spirito radicalmente libero è il problema che l’esilio di Ovidio donò al compagno di sventura Vintilia Horia, il figlio di quell’Europa periferica che duemila anni fa era la selvaggia terra dei Geti, obbligata dimora straniera del poeta di Sulmona.

Horia immagina che Ovidio sappia della nascita tra gli uomini di un nuovo Dio, anch’egli costretto a nascere in esilio. Tale confortante convinzione, legata alla figura di Cristo e alla redenzione, illumina il poeta privato della patria e, attraverso di lui, il suo alter ego moderno.

L’autore intraprende così un viaggio alla ricerca delle radici spirituali che non è esclusivamente personale e non riguarda soltanto gli esuli dello spirito in cui ci identifichiamo, ma comprende l’intera civiltà occidentale esiliatasi da se stessa dopo la seconda guerra mondiale. Dio è nato in esilio è un grande romanzo: gli valse il premio Goncourt del 1960, il massimo riconoscimento della letteratura europea dell’epoca. Contro di lui si abbatté una campagna denigratoria volgare e vergognosa, ispirata dal governo comunista rumeno, i cui sicari furono il quotidiano dei comunisti francesi “L’Humanité” e alcuni intellettuali a fattura. Il reazionario, il fascista, il cristiano Horia non era degno di un premio e forse neppure di vivere. Aveva disertato la bandiera del proletariato, e tanto bastava per renderlo un proscritto a vita, destinato all’oblio perpetuo.

Dinanzi allo scandalo montato ad arte contro di lui, rinunciò al premio Goncourt, i cui 5.000 franchi dell’epoca erano una rispettabile somma. Per uno che dovette rinunciare al suo Paese, in fondo non era qualcosa che uscisse dal rigoroso programma esistenziale. Scrisse al proposito anni dopo: “Mi condannarono per un passato che quasi non possedevo e per colpe che non avevo avuto neppure il tempo di sognare. Fu allora che iniziò il mio vero esilio, come un processo di vita anacoretica; ossia, un processo di separazione da tutto quello che c’era stato”.

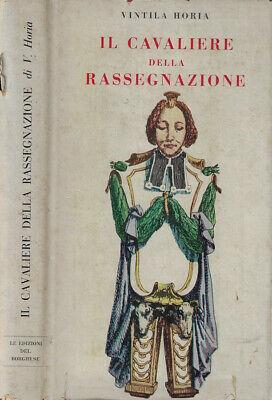

Dopo i fatti del premio Goncourt, iniziò una nuova stagione di vita, trasferendosi in Spagna come professore di Scienza delle comunicazioni e giornalismo alla prestigiosa università Complutense. Contemporaneamente, uscì un nuovo romanzo, una sorta di risposta morale a chi gli aveva negato la consacrazione letteraria. Il Cavaliere della Rassegnazione narra la vita di un nobile valacco (un filo rosso attraversa l’irriducibile identità romena dell’autore). L’indipendenza della sua terra è in pericolo per le lotte tra turchi e veneziani. Radu Negru, il principe, rinuncia allora alla sua vocazione letteraria e assume con virile rassegnazione il suo destino di principe guerriero. Una rassegnazione che ricorda il significato che Kierkegaard dette al termine. Egli non si sottomette infatti ad una forza esterna o aliena, ma compie in piena coscienza una volontà superiore di origine divina. La vocazione personale cede il passo al sacro dovere verso il suo popolo, simboleggiando una condotta accettata fino in fondo, l’attitudine severa e composta del ribelle per dovere morale, disposto al sacrificio per salvaguardare la sua e l’altrui libertà.

Vintila Horia, nella sua quarta vita in Spagna vide se stesso come un Ulisse contemporaneo in navigazione perpetua. L’esilio, lo sradicamento forzoso dalla terra natale fece di lui un apolide esiliato; si lanciò dunque alla ricerca di un’Itaca ideale, la perfetta patria dell’anima di quella razza di esiliati deracinées alla quale sentiva di appartenere, insieme con Ovidio, Platone, Boezio, El Greco, Dante, Rainer Maria Rilke.

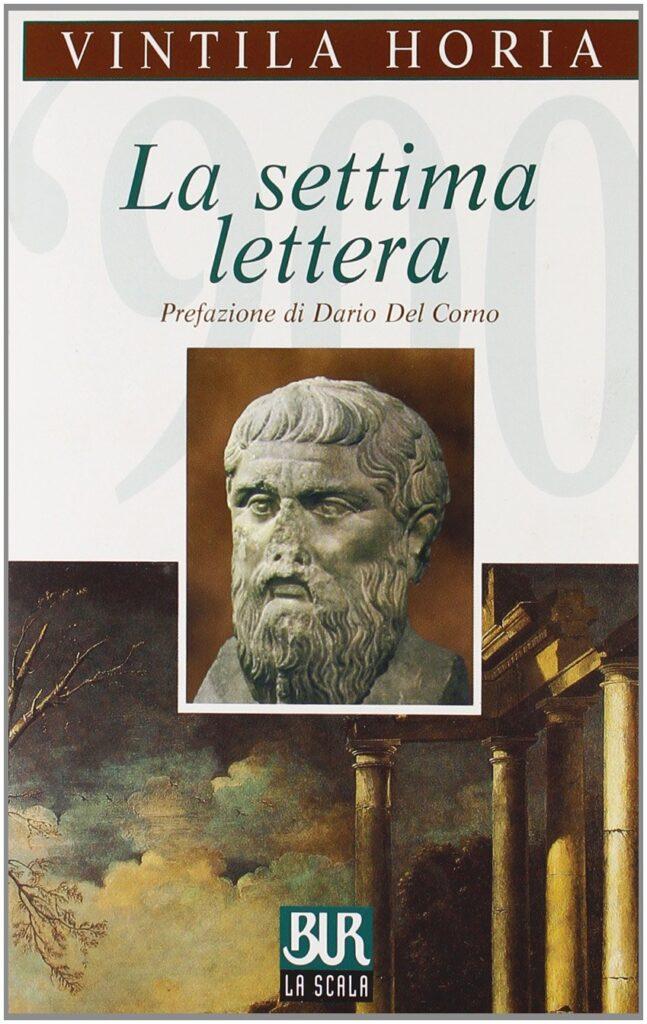

La condizione di senza terra diventa per lui una forza che spinge verso nuove frontiere della cultura. La chiave è nel convincimento che solo il sapere, la conoscenza possono salvare l’uomo, elevarlo nel tentativo di penetrare il mistero della condizione umana, della natura, del destino e del cosmo, sino ad intuire le leggi che reggono la vita. Tuttavia, il sapere scientifico non è sufficiente per rivelare i misteri fondamentali, fornire le risposte ultime alle grandi domande dell’esistenza. Occorre andare oltre, rivolgersi alla tradizione teologica e filosofica. Horia esplora tutto ciò in un altro romanzo–saggio, La settima lettera, ispirato all’omonima lettera di Platone, in cui reinventa la figura del filosofo ateniese, che immagina immerso in una ricerca metafisica, religiosa e insieme politica, poiché in fondo tutto si tiene e tutto è un unico organo nella complessa sinfonia del mondo.

Vintila Hora, con La settima lettera, si spinse in una ulteriore linea di vetta del suo pensiero, la convinzione che il senso autentico di ogni sapere è sempre trascendente, eccede la conoscenza, attinge alla sfera di ciò che sta “oltre”. In questo senso, la scienza è solo uno strumento, la sua finalità non è l’applicazione tecnica, ma piuttosto la comprensione profonda delle cose. Singolare coincidenza con una parte del pensiero di Martin Heidegger, un altro proscritto. In un altro testo assai significativo, Viaggio ai centri della terra, Horia scrive “mi sembra istruttivo che […] l’opera culminante della filosofia occidentale si intitoli ‘Essere e Tempo’. L’opera di Heidegger viene a definire e concludere il ciclo storico della fase occidentale della storia umana, fase che inizia con gli orologi meccanici di papa Silvestro II e con lo stile romanico“.

Una visione circolare che scarta ogni materialismo o determinismo, lo avvicina a Vico, Spengler e Toynbee, ma non gli impedisce di seguire con grande interesse le acquisizioni della fisica quantistica, a partire dalla scoperta del principio di indeterminazione di Heisenberg e delle altre straordinarie intuizioni che hanno rivoluzionato la scienza e sembrano far intravvedere, nella contraddizione tra la meccanica classica newtoniana e le incredibili scoperte dell’infinitamente piccolo, una dimensione pressoché soprannaturale della materia. Fortemente avverso anche al nuovo spiritualismo di consumo, à la carte, come i deliri new age, Vintila Horia esprime un’ulteriore estensione del suo orizzonte spirituale in un’opera che influenzò alcuni ambienti della resistenza culturale, la già citata Viaggio ai centri della terra, un genere letterario non nuovo, che egli definì letteratura metafisica.

Si tratta di una narrativa che, utilizzando la poesia e la tragedia come modalità simboliche della conoscenza, esprime tematiche contemporanee, ricercando una spiegazione globale, organica dell’uomo e della vita. Sulle tracce di Calderòn de la Barca (La vita è sogno), appartengono alla letteratura metafisica del Novecento opere come l’Ulisse di Joyce, L’uomo senza qualità di Musil, il Castello di Kafka o il Doktor Faustus di Thomas Mann. Forse ci voleva un esiliato, un cittadino di nessun Paese con il cuore sul Danubio ed il corpo a viaggiare in una continua Odissea, per inserire nell’opera di una vita intera tante domande e sollecitazioni, ed anche per tentare titanicamente di fornire risposte. Il metodo letterario di Horia fu soprattutto quello di muoversi dietro le quinte, riflettere e far pensare nascosto tra le pieghe delle vicende di grandi personaggi della storia e della cultura.

Perseguitate Boezio! è il culmine della sua trilogia dell’esilio. Parla dell’eterna persecuzione, dell’uomo solitario contro le forze cieche del totalitarismo. Due storie si dipanano parallele: una riguarda un professore danubiano – un’evidente autocitazione – recluso per decenni in un campo di concentramento. L’altra è quella dell’ultimo grande filosofo dell’antichità, Severino Boezio, rinchiuso a Pavia dal re ostrogoto Teodorico. Tema del libro è il salvataggio del manoscritto dell’opus magnum di Boezio, De Consolatione philosophiae, scritto in carcere. Due vite tanto differenti si intrecciano nella messa in scena di una guerra eterna. Da un lato del fronte militano coloro che, attraverso la “morte di Dio” giustificano il potere assoluto e totalitario. Dall’altro, i difensori di una visione del mondo ispirata alla trascendenza.

Nel romanzo Un sepolcro nel cielo (1987) si manifesta forse l’esito finale, il vertice conclusivo del pensiero di Horia. L’espediente è il solito, l’avventura esistenziale di un grande artista visionario ed esule, malvisto dal potere, il pittore El Greco, vissuto nella seconda metà del XVI secolo e morto nel 1614 nella Toledo del Siglo de Oro. Il suo capolavoro, La sepoltura del Conte di Orgaz, diventa la narrazione della vita di un impero. I nobili cavalieri che partecipano al funerale rappresentano coloro che seppero avvicinarsi al sogno della conoscenza, giacché avevano tentato di creare un impero universale dedicato a condurre gli uomini alla verità attraverso Cristo. Insieme con il conte di Orgaz, però, tramonta e cala nel sepolcro il mondo perduto della perfezione. Un presentimento, forse, del fallimento del sogno imperiale e di tutto ciò che rappresentava, ovvero la visione verticale del cosmo, eredità medievale, contrapposta alla visione orizzontale della vita propria della modernità, a partire dall’umanesimo fiorito dal secolo XV e che trova la sua massima espressione nella monarchia nazionale francese, e, dopo secoli di incubazione, sbocca nella rivoluzione del 1789.

Un ulteriore elemento della visione di Horia si rintraccia nel suo ultimo romanzo, Le chiavi del crepuscolo, apparso in lingua francese nel 1988. Ispirandosi forse a Plutarco e alle sue Vite parallele, lo scrittore immagina l’incontro a Toledo tra El Greco e Rilke, testimoni entrambi della fine dei rispettivi mondi, esuli dello spirito con l’anima estirpata, sottratti alle rispettive radici. Uno contempla la fine dell’impero spagnolo, l’altro assiste alla decomposizione di quello asburgico. Lo schema ci presenta il grande dilemma della modernità: la sostituzione di un’autorità “giusta”, legittima, con l’avidità smisurata del potere. La conclusione è inevitabile, gli imperi umani muoiono quando il male che li corrode è di natura spirituale.

L’ultimo dispetto del destino fu la malattia – un aggressivo tumore cerebrale – che gli impedì di tornare in Patria, nella Romania riscattata dal comunismo del satrapo Ceausescu, e lo condusse alla morte nel 1992, nella località madrilena di Collado Villalba. Ebbe tuttavia la gioia di vedere la sua opera finalmente messa a disposizione del sempre amato popolo rumeno.

In Italia, nonostante la damnatio memoriae decretata dall’egemonia marxista, i suoi scritti sono stati pubblicati fin dagli anni Settanta a cura delle benemerite edizioni del Borghese, quindi da Giovanni Volpe e da Ciarrapico. Più di recente, Dio è nato in esilio è apparso per i tipi di un editore di rispettabili dimensioni come Castelvecchi. In tempi di esilio spirituale, di estraneità profonda alla cultura decaduta in civilizzazione e, come avrebbe detto Horia, in semplice applicazione tecnica seriale, l’opera del romeno senza terra, viandante instancabile della civiltà europea resta come testimonianza e come voce coraggiosa della grande agonia che viviamo, immersi nel materialismo che pervade la presente Babele planetaria.

Di fronte al disordine stabilito, Vintila Horia propose e visse senza cedimenti la fedeltà ai principi trascendenti ed alla Tradizione, unici mezzi attraverso i quali la nostra stanca civilizzazione può recuperare la verticalità. Lo ha fatto con una singolare profondità intellettuale, spaziando da El Greco a Diego Velàzquez, il genio pittorico de Las Meninas, a Dante, Boezio, Platone, Ovidio. Il suo era l’universo eccelso della grande tradizione culturale europea, attualizzata con il passo della scienza del XX secolo e delle sue cruciali scoperte.

Apparteneva a quella ristretta classe di uomini che sanno vedere nel tramonto una nuova alba e nel crepuscolo un’aurora. L’eterno esiliato ci aiuta a tenerci in piedi, a non cedere, a non gettare la spugna. Vogliamo citare in conclusione due brevi brani dell’intellettuale romeno. Il primo, tratto dal Diario di un contadino del Danubio (l’identità rivendicata a denti stretti!) anticipa le scoperte di un Guy Debord sulla società moderna come spettacolo, rappresentazione, passività telecomandata: ”L’uomo spettatore. Il voyeur. Universo invalido. Anche la messa radiodiffusa. Dio invisibile servito ad ora fissa, in capo ad un filo, per così dire. Un giorno, scompariremo dietro uno schermo“.

L’altra è una riflessione posta sulle labbra di Ovidio, l’ombra dell’autore nel capolavoro che non poté diventare né premio Goncourt né best seller, Dio è nato in esilio. “È possibile che un Dio muoia? Un dio fra tanti altri, perché non si ritrarrebbe dalla stanca adorazione degli uomini? Gli dèi muoiono coi loro ultimi fedeli. Nuovi dèi nascono probabilmente tra noi, senza che noi ce ne accorgiamo. Essi non attendono che un nome per farsi adorare”.

1 commento su “Vintila Horia. L’esilio dello spirito.”

Profondo autore. È proprio vero che solo la differenza di vita raffina il pensiero dei saggi.