È uscito il terzo numero della rivista mondopiccolo, che ha come tema “Terra, Popolo & Destino. Qualche ragione per resistere alla Modernità” con articoli di Alessandro Gnocchi, Antonio de Felip, Matteo Donadoni, Patrizia Fermani, Chiara Gnocchi, Paolo Gulisano, Roberto Pecchioli, Vittoria Maria Putti e Fabio Trevisan. L’acquisto può essere effettuato richiedendo la rivista in libreria o direttamente sul sito di Fede&Cultura.

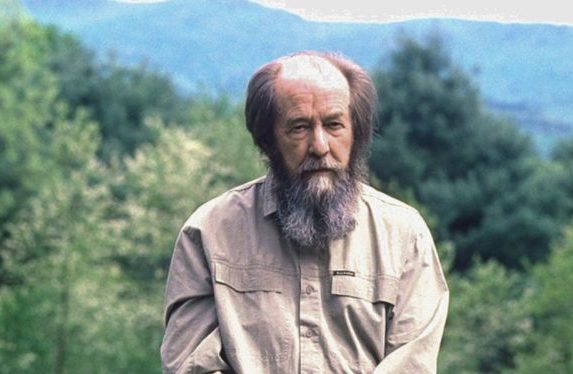

Per concessione dell’editore, pubblichiamo il saggio di Alessandro Gnocchi dedicato ad Aleksandr Isaevič Solženicyn.

Magadan è una città senza storia, inventata nel 1929 dal genio oscuro e labirintico di Stalin. Non ha una terra, non ha un popolo, non ha un destino. È stata inventata lì, nell’estremo est siberiano, sul mare di Ochotsk, per farvi affluire e smistare migliaia, migliaia e migliaia di prigionieri dell’Arcipelago Gulag. Il suo nome dice poco o nulla a chi non abbia almeno orecchiato qualcosa sull’inferno concentrazionario sovietico. È più tragicamente evocativo quello della Kolyma, la regione che la circonda, la terra dei lager disseminati come isole in un mare di dolore. “Sii maledetta Kolyma, te che chiamiamo pianeta nero! Qui per forza si perde la testa, che ritorno non c’è…” cantavano gli abitanti dell’Arcipelago, e i bravi cittadini sovietici, pur conoscendola bene, non osavano intonare quella nenia: per non finire anche loro lassù, nella “maledetta Kolyma, dove dodici mesi è inverno e il resto è estate”.

Mi inchino a questa terra di Kolyma

Dopo un esilio durato vent’anni, il 27 maggio 1994, sul suolo senza destino di Magadan tornò a posare i suoi piedi in terra russa Aleksandr Isaevič Solženicyn, il genio luminoso e topografico che aveva fatto conoscere al mondo i meandri maligni dell’Arcipelago Gulag e, insieme, i ricoveri spirituali di cui era involontariamente disseminato.

“Mi inchino a questa terra di Kolyma nella quale sono sepolti centinaia di migliaia, se non milioni, di nostri compatrioti ingiustamente condannati. Oggi nel ribollire delle contingenti trasformazioni politiche si tende con leggerezza dimenticare quei milioni di vittime, e che lo facciano coloro che non sono stati toccati da tanto sterminio si può anche capire, ma che dire di coloro i quali se ne sono resi responsabili? Eppure le radici della nostra attuale rovina vengono proprio da lì. Secondo le antiche credenze cristiane, la terra che accoglie martiri innocenti viene da essi resa santa. E tale la considereremo, nella speranza che proprio nella regione della Kolyma si manifesti la luce di una futura guarigione della Russia”.

Aleksandr Isaevič iniziò con queste parole il viaggio che lo avrebbe riportato a Mosca. Oltre diecimila chilometri in un mese, fatti di tappe, incontri, scontri, dibattiti e discorsi, senza praticare un centesimo di sconto ai frutti della modernità d’oriente e d’occidente. Un itinerario insieme paziente e violento per ripristinare la geografia della Madre Russia e riavvolgere la storia di un popolo intero, cominciando dalla proclamazione della santità martire sulla maledetta terra di Kolyma. La storia, lo sanno le anime elette, è sempre in funzione della geografia, luogo in cui è più facile rinvenire il sacro e l’arcano che non nella cronaca, sia pure di proporzioni universali.

Elezione colta nello spirito di Aleksandr Isaevič da Cristina Campo in un’intervista del 1975 e ora nella raccolta nel volume Sotto falso nome: “Solženicyn oggi è qualcosa che ti fa piegare le ginocchia. L’espressione non è mia, ma è lui l’apostolo del domani, lui così antico e immemoriale, quasi un animale preistorico. (…) nell’universale frenesia di tutte queste scimmie impazzite con elettrodi nel cervello, possedute da ossessioni, terrori e immagini che farebbero chinare gli occhi per la vergogna a qualsiasi animale, appare Solženicyn e quel volto, mortalmente serio, immensamente casto, totalmente appassionato, e soprattutto libero dalla paura contemporanea di mostrarsi così… di colpo, oh!, si dice, un uomo”.

La forza morale e le tradizioni irrinunciabili della letteratura russa

In realtà, con l’anima di animale preistorico, Solženicyn aveva preso da tempo immemore a riavvolgere secondo i canoni del Vero la propria storia personale e quella della sua terra, indissolubilmente legate. Nato nel 1918, aveva seguito tutto il percorso stabilito dallo stato sovietico per i suoi uomini nuovi. La scuola, l’educazione atea e materialista, una laurea in matematica all’università di Rostov e una in filosofia, poi il servizio militare da ufficiale decorato durante la Grande Guerra Patriottica, fino al 9 febbraio 1945, quando venne arrestato per avere criticato Stalin in una lettera scritta a un amico.

Lì ebbe inizio l’itinerario stabilito dallo stato sovietico per gli uomini che nuovi non volevano essere: la Lubjanka, la Šaraška, la Kolyma, il Kazakistan, l’esilio a Kok-Terek. Dieci anni in cui passò anche per l’ospedale arrivando sul punto di morire per un cancro. Fu durante quel decennio che Aleksandr Isaevič iniziò il lento ritorno al reale in cui terra, popolo e destino andarono a ricomporsi in una geografia disegnata dalla fede, dal ritorno all’ortodossia e all’anima della Santa Madre Russia.

Non si può comprendere l’opera letteraria e culturale di quest’uomo preistorico se la si considera esclusivamente come la denuncia degli orrori del comunismo, quando è, invece, lettura di una storia individuale alla luce della Kenosis e della Resurrezione, che il cristianesimo ortodosso non separa mai. Solo dopo questa glossa, è lecito ricordare almeno le tappe principali nell’opera di uno tra i più grandi scrittori contemporanei.

Nel 1962, dopo la denuncia dei crimini staliniani compiuta da Kruščev al XXII Congresso de Pcus, la rivista Novyj Mir pubblica Una giornata di Ivan Denisovič, la descrizione della vita in un lager dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nel 1963, sempre su Novyj Mir escono La casa di Matrëna, Alla stazione di Krečetovka e Per il bene della causa. Con la caduta di Kruščev, il clima attorno al nuovo scrittore si fa ostile fino a raggiungere la persecuzione. I suoi lavori circolano in forma limitata e clandestina, ma riescono a passare il confine senza un effettivo controllo da parte dell’autore. È così che nel 1968, in Italia, in Francia e in ampi stralci su Times vengono pubblicati Divisione Cancro e Il primo cerchio. Le due opere gli valgono il Nobel per la Letteratura del 1970 “per la forza morale con cui ha portato avanti le tradizioni irrinunciabili della letteratura russa”. Solženicyn non presenzia alla cerimonia di consegna per timore di non poter più tornare il patria. L’anno successivo, in Francia, escono primi due libri di Arcipelago Gulag e Agosto 1914, che poi entrerà a far parte della tetralogia La ruota rossa.

Nel febbraio del 1974, viene espulso dall’Unione Sovietica e trova ospitalità a casa dello scrittore tedesco Heinrich Böll. Poi si trasferisce a Zurigo, dove viene raggiunto dalla moglie Natalija Svetlova e dai figli. Quindi si stabilisce negli Stati Uniti, a Cavendish, Vermont, dove cerca di ricreare un ambiente che gli ricorda la sua Russia. Ci rimarrà fino al 1994, quando potrà tornare in patria, dove morirà il 3 agosto 2008.

Che cosa è stata la nostra “libertà”?

Arcipelago Gulag, la sua opera più famosa, è composta da due termini che vanno spiegati. Gulag è la sigla di “Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovych lagerej”, ovvero “Direzione generale dei campi di lavoro correttivi”. Sotto la sua amministrazione erano compresi centinaia di lager di diverso livello in cui si stima che, fra il 1930 e il 1953, siano passati venti milioni di cittadini sovietici di cui almeno tre milioni morirono. Ogni lager era un’isola dell’Arcipelago concentrazionario di cui Solženicyn scrive:

“Ma anche quando tutto l’essenziale sull’Arcipelago Gulag sarà stato scritto, letto e capito, si riuscirà a capire che cosa è stata la nostra ‘libertà’? Che cosa è stato il paese che per decenni si è trascinato addosso l’arcipelago?

A me è toccato portarmi dentro un tumore della misura di un grosso pugno di un uomo. Il tumore mi sporgeva dal ventre e lo deformava, mi impediva di mangiare e dormire, ne ero sempre conscio (sebbene non costituisse neppure un mezzo per cento del mio corpo, mentre l’Arcipelago costituiva l’otto per cento del paese). Era orribile non perché premesse sugli organi adiacenti, spostandoli, ma perché emetteva veleni avvelenando il corpo intero. Così anche il nostro paese è stato gradualmente tutto inquinato dai veleni dell’Arcipelago. Dio sa se li smaltirà mai”.

E, poco oltre, vengono elencati e illustrati i veleni che, dal vasto mare dei lager si diffuse in tutto il paese fino a deformare la cosiddetta “vita libera” di coloro che stavano oltre i reticolati: “costante paura, marchiatura, circospezione e diffidenza, generale ignoranza, delazione, tradimento come forma di esistenza, corruzione, menzogna come modo di esistenza, crudeltà, psicologia da schiavi”.

Vivere senza menzogna

La menzogna, in particolare, segnava il degrado della società sovietica sotto il livello dell’umano. E, proprio contro l’attitudine a mentire, Aleksandr Isaevič invitava i suoi compatrioti a battersi nella celebre esortazione Vivere senza menzogna, pubblicata il 12 febbraio 1974, giorno del suo arresto cui seguì l’espulsione dal paese:

“Stiamo ormai per toccare il fondo, su tutti noi incombe la più completa rovina spirituale, sta per divampare la morte fisica che incenerirà noi e i nostri figli, e, noi continuiamo a farfugliare con un pavido sorriso: Come potremmo impedirlo? Non ne abbiamo la forza. Siamo a tal punto disumanizzati, che per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio, la nostra anima, tutti gli sforzi di chi ci ha preceduto, ogni possibilità per i posteri, pur di non disturbare la nostra grama esistenza. Non abbiamo più nessun orgoglio, nessuna fermezza, nessun ardore nel cuore. (…) Davvero non c’è alcuna via d’uscita? E non ci resta se non attendere inerti che qualcosa accada da sé?

Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé se continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui più è sensibile. Se non respingeremo la menzogna. (…) Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per opera mia! Uomini.

(…) Per i giovani che vorranno vivere secondo la verità, all’inizio l’esistenza si farà alquanto complicata: persino le lezioni che si apprendono a scuola sono infatti zeppe di menzogne, occorre scegliere. Ma per chi voglia essere onesto non c’è scappatoia, neppure in questo caso: mai, neanche nelle più innocue materie tecniche, si può evitare l’uno o l’altro dei passi che si son descritti, dalla parte della verità o dalla parte della menzogna: dalla parte dell’indipendenza spirituale o dalla parte della servitù dell’anima. E chi non avrà avuto neppure il coraggio di difendere la propria anima non ostenti le sue vedute d’avanguardia, non si vanti d’essere un accademico o un «artista del popolo» o un generale: si dica invece, semplicemente: sono una bestia da soma e un codardo, mi basta stare al caldo a pancia piena.

(…) Ma se ci facciamo vincere dalla paura, smettiamo di lamentarci che qualcuno non ci lascerebbe respirare: siamo noi stessi che non ce lo permettiamo. Pieghiamo la schiena ancora di più, aspettiamo dell’altro, e i nostri fratelli biologi faranno maturare i tempi in cui si potranno leggere i nostri pensieri e mutare i nostri geni. Se ancora una volta saremo codardi, vorrà dire che siamo delle nullità, che per noi non c’è speranza, e che a noi si addice il disprezzo di Puskin: A che servono alle mandrie i doni della libertà? Il loro retaggio, di generazione in generazione sono il giogo con i bubboli e la frusta”.

Una poesia alla quale i poeti non sono ancora arrivati

Quanto e come fosse decaduta l’umanità del suo paese Solženicyn lo ha descritto in centinaia di pagine mostrando i labirinti creati dalla menzogna e i piccoli grandi mostri che li abitano e li governano. Grovigli di segni, simboli e parole senza più alcun senso, se non quello della repressione di ogni umanità, come l’antro oscuro governato da Pàvel Nikolàevič Rusànov in Divisione cancro:

“Il lavoro di Rusànov era stato da molti anni – oltre venti – di vagliare i questionari. È un lavoro che viene sempre affidato a un’unica persona. Solo gli stolti o gli estranei malinformati ignorano che lavoro delicato, da merletto, sia quello, quanto talento richieda. È una poesia alla quale i poeti non sono ancora arrivati. Chiunque, nel corso della propria vita, riempie non pochi questionari: ognuno contiene un certo numero di domane. Ora, la risposta di una singola persona a una singola domanda di un singolo questionario costituisce già un filo sottile, teso per sempre da quell’uomo al locale Centro vaglio dei questionari. Da ogni persona se ne protendono in tal modo centinaia, in tutto ne convergono milioni, e se questi fili diventassero visibili, vedremmo tutto il cielo coperto da una ragnatela; se poi diventassero materialmente tangibili, gli autobus, i tram e la gente stessa perderebbero ogni possibilità di muoversi, e neanche il vento riuscirebbe a trasportare lungo le strade brandelli di giornale o foglie autunnali. Tuttavia, anche se non sono visibili o tangibili, l’uomo ne sente perennemente la presenza. Fatto sta che i cosiddetti questionari ‘cristallini’ sono come una verità assoluta, come un ideale: quasi irraggiungibili. Per qualunque persona vivente si potrà sempre annotare qualcosa di negativo o di sospetto, ognuno, volendo andare a fondo delle cose, è consapevole di qualcosa o ha qualcosa da nascondere. Naturalmente, la costante sensazione di quei fili invisibili fa nascere spontaneamente il rispetto per coloro che ne amministrano la complicatissima azienda, come pure il loro potere”.

Sono stati i burocrati della rivoluzione come Rusànov, uomini senza una terra, senza un popolo, senza un destino, i parassiti che hanno eroso l’anima dei fratelli fino a renderli simili a loro. E lo hanno fatto attraverso la perversione più grande che si possa infiltrare nel cuore di un essere umano: trasformare il senso di colpa nei confronti di Dio in senso di colpa nei confronti dell’Uomo. I questionari di cui parla Solženicyn furono uno dei tanti strumenti geniali di tale operazione: “Per qualunque persona vivente si potrà sempre annotare qualcosa di negativo o di sospetto, ognuno, volendo andare a fondo delle cose, è consapevole di qualcosa o ha qualcosa da nascondere”.

Non gioire se trovi, non piangere se perdi

Per i renitenti alla leva della menzogna, il reticolato invisibile steso dalle risposte ai formulari di regime si materializzava attorno all’Arcipelago dei lager. Ma, proprio là dentro, gli uomini che intendevano mantenere integro il loro cuore potevano trovare la via della salvezza. Non a caso Aleksandr Isaevič titola “L’anima e il reticolato” la parte di Arcipelago Gulag dedicata alla propria rinascita spirituale e a quella di tanti suoi compagni di prigionia:

“Sembrerebbe che debbano dilagare nell’uomo sentimenti d’ira, lo sgomento di chi è schiacciato, l’odio generalizzato, l’irritazione, il nervosismo. Invece, tu non ti accorgi neppure come l’impercettibile corso del tempo passato in cattività alimenta in te dei sentimenti opposti. Una volta eri brusco e impaziente, avevi sempre fretta, il tempo ti mancava continuamente. Ora nei hai in abbondanza, hai mesi e anni alle spalle e davanti a te, e la pazienza si riversa per le tue vene, liquido benefico e calmante. È l’ascesa.

Prima non perdonavi nulla a nessuno, implacabilmente condannavi e osannavi con pari irruenza; ora una serena tolleranza pronta a perdonare tutto sta alla base dei tuoi giudizi, non più categorici. Ora che hai capito la tua debolezza, puoi capire la debolezza altrui, così come puoi capire la forza altrui. E sperare di imitarla. I sassi ci frusciano sotto i piedi. Stiamo ascendendo…

Alla fine, il tuo cuore, la tua stessa pelle si ricoprono di una corazza difensiva di autocontrollo. Non ti precipiti più a fare domande, non ti affretti a dare risposte, la tua lingua perde la facoltà elastica della vibrazione facile, i tuoi occhi non sprizzano più gioia per una buona notizia né si offuscano dal dolore. Infatti bisogna saper discriminare la gioia dal dolore. La tua regola di vita è, ormai, non gioire se trovi, non piangere se perdi”.

Entravano nei lager dei prigionieri e ne uscivano dei monaci. In una piccola porzione, naturalmente, ma non così insignificante come si potrebbe pensare. Si trattava di creature che avevano saputo sradicare dal proprio cuore il senso di colpa nei confronti dell’Uomo per ripristinare quello nei confronto di Dio: e trovavano la pace, l’esichia. “In generale, sa” confida Kornfel, un medico ebreo convertito al cristianesimo nel lager “mi sono convinto che nessun castigo ci colpisce immeritatamente in questa vita terrena. Evidentemente ci può colpire non per quello di cui siamo realmente colpevoli. Ma se ripensiamo alla nostra vita e riflettiamo profondamente, troviamo sempre il vero crimine per il quale siamo stati puniti”.

Il Giusto senza il quale non esiste il villaggio

Quegli uomini, così nuovi da essere preistorici, si aprivano all’amore per il proprio prossimo, quello della prigionia e quello di casa, quello amico e quello nemico. Senza volerlo, i reticolati erano divenuti riparo di una terra benedetta, fecondata dai martiri, e fiorita dello cristianesimo russo che la rivoluzione aveva cancellato senza distruggere la semente. Era la fede di Dostoevskij, che attraverso Ambrogio di Optina, Serafino di Sarov, Sergio di Radonež, risaliva per i rami siriani di Isacco e di Efrem, per quelli patristici di Nicola, Giovanni Crisostomo, di Basilio e dei due Gregori fino all’anima apostolica, alla contemplazione della Croce e della Resurrezione: alla Kenosis e alla Gloria.

Nei lager costruiti per oscurare Dio, gli uomini di buona volontà ritrovavano il legame più intimo tra Incarnazione, Croce e Resurrezione che aveva reso tenace una volta per sempre il cristianesimo russo, kenotico e liturgico. Dentro ai reticolati, come nel recinto sacro di una chiesa, risorgeva la linfa dell’eterna liturgia, mai mutata da uomo, rivolta a esorcizzare il profano del mondo, a liberarlo dall’illusione della propria autonomia, a manifestare le radici e il compimento dell’universo in Cristo attraverso l’azione dello Spirito Santo. Dove i sacerdoti erano ridotti a un numero come tutti gli altri uomini, riprendeva vigore il movimento di adorazione in cui viene trascinato il cosmo intero e la creazione riconosce il suo Creatore e lo rivela suscitando azione di grazia e di lode. Chi voleva, là dentro, poteva sentire che si partecipa alla liturgia per capire la vita e non viceversa, poiché la liturgia è l’occhio che riesce a vedere il vero significato che ogni cosa ha agli occhi di Dio.

Cristina Campo sostiene che le pagine più belle di Solženicyn, “un matematico formato intimamente, spiritualmente, dal rito” sono dedicate all’uomo inteso come animale liturgico. “Sul rito egli ha scritto le sue pagine più splendenti, alcune poesie che sono piccoli classici”. E vengono alla mente le descrizioni della chiesetta di San Nikita Martire a Mosca racchiuse in un capolavoro come Nel primo cerchio o quelle della Processione di Pasqua, che Aleksandr Isaevič non avrebbe concepito se non fosse passato per i lager. È difficile scordare le creature che sfidano l’ateismo di stato sfilando davanti al clero che celebra la Resurrezione: gli uomini “che pregano i compagni giovani di lasciare un po’ di spazio libero”, il fedele imponente che porta “in cima a una lunga asta una pesante lanterna sfaccettata vetrata con una candela dentro”, le dieci donne che reggono grossi ceri accesi “con duri volti di rinuncia, pronte anche alla morte se contro di loro fossero state aizzate delle tigri. Due delle dieci erano ragazze (…), ma com’erano purificati i loro visi”.

È la Bellezza che salverà il mondo evocata da Aleksandr Isaevič nel discorso per il conferimento del Nobel e tratta da quello scrigno di tesori che è l’opera di Dostoevskij. Un dono divino che si trova tanto nell’immutata liturgia quanto sul volto degli jurodivye, i folli in Cristo che nei secoli hanno impreziosito l’ortodossia, specie quella russa. Se le pagine sul rito citate da Cristina Campo sono esemplari sul versante liturgico, La casa di Matrëna lo è su quello della follia in Cristo. L’inconsapevole protagonista del racconto è una contadina che ospita nella sua isba abitata da topi e scarafaggi un ex deportato insegnante di matematica. Non ha nulla di attraente che sia visibile agli occhi: la sua parlata è una parlata da nulla, i suoi gesti sono gesti nulla, la sua stessa pratica religiosa è una pratica religiosa da nulla. La sua vita è segnata soltanto dalla spoliazione volontaria in cambio della quale riceve solo disprezzo. Prima di morire aiuta persino coloro che le stanno smontando la casa portandogliela via pezzo per pezzo. E, una volta sepolta, nessuno ha una parola cordiale in suo ricordo: “era sporca; non si curava delle masserizie; non era economa; non teneva neppure il maiale, non le piaceva allevarlo, chi sa perché; e, stupida, aiutava gli estranei senza compenso”. Solo il professore di matematica, un forestiero, riesce a vedere la bellezza di quell’anima folle:

“Non si curava delle masserizie… Non s’affannava a comperare le cose e poi custodirle più della propria vita.

Non si curava dei bei vestiti. Dei vestiti che abbelliscono i mostri e i ribaldi.

Non compresa e abbandonata persino dal marito, estranea alle sorelle e alle cognate, ridicola, pronta a lavorare stupidamente per gli altri senza compenso, essa, che aveva sepolto i sei figli ma non l’indole sua socievole, non aveva accumulato averi per il giorno della morte. La capra color bianco sporco, il gatto zoppo, i ficus…

Le eravamo vissuti tutti accanto e non avevamo compreso che era lei il Giusto senza il quale, come dice il proverbio, non esiste il villaggio.

Né la città.

Né tutta la nostra terra”.

7 commenti su “Terra, Popolo & Destino. La luminosa lezione di Solženicyn”

Finalmente è arrivato. Lo attendevo con interesse. Il tema del fascicolo è interessantissimo e mi pare ben illustrato da questo articolo sul grande russo.

Ringrazio l’autore per le sue riflessioni. In particolare per la citazione del racconto ‘La casa di Matriona”, uno dei più commoventi e profondi che io abbia mai letto. Mi pare che contenga tutto l’essenziale del messaggio cristiano, ipotizzando che possa accadere per un’opera umana. Condivido anche l’interesse spirituale per l’oriente cristiano che mi pare evidente nell’autore.

Condivido in particolare l’ascendenza del cristianesimo russo che Alessandro Gnocchi conduce fino all’età apostolica (sarà per il mio amore per Isacco di Ninive ed Efrem il Siro). Penso che che chiunque ami veramente la Tradizione debba fare lo sforzo di rasile la corrente per giungere fino alla fonte e poi ridiscendere lungo la corrente per capire dove ci porta. Mi pare che questo articolo di Gnocchi, e altri suoi negli ultimi tempi, si collochino in questa visione. Mi permetto di chiedergli se è proprio così.

Grazie

Anche io noto che questo filone sta diventando importante e ritengo che possa dare buoni frutti. Attendo altre riflessioni.

Se non è chiedere troppo mi piacerebbe leggere un articolo in cui si mettono a confronto le esperienze di Solzenicyn e Guareschi nei lager. Mi pare che abbiano molte affinità.

Cosa ne dite?

Mi associo alla richiesta

Grazie Alessandro Gnocchi.

Sto leggendo Solzenicyn. Avevo letto solo Una giornata di Ivan Denisovic e ho appena terminato Divisione Cancro. Non mi attirava, ma pagina dopo pagina si è rivelato un capolavoro. Mi ha fatto venir voglia di rileggere (e di leggere ciò che mi manca) Dostoevskij. Spesso è un impegno e il tempo è poco. Cionondimeno è sempre più urgente. Bellissima la riflessione finale su Matriona e sulla follia in Cristo.