di Dario Pasero (*)

.

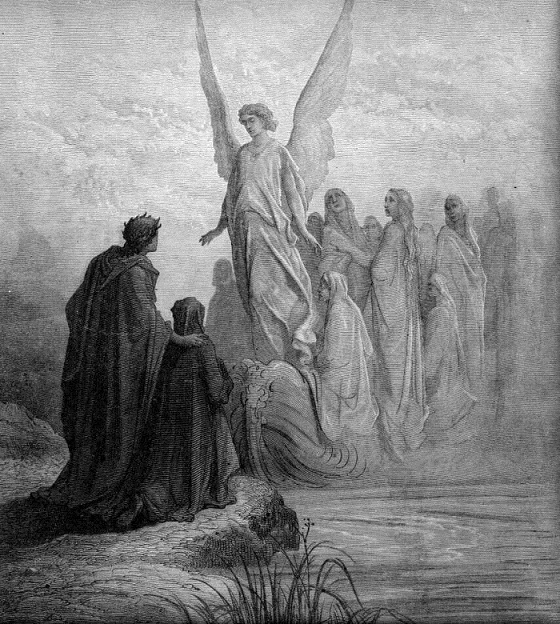

Il Purgatorio esiste (con buona pace di Jacques Le Goff, il teorico “ottimo e massimo” della “invenzione medievale” del Purgatorio) ed è secondo Dante una montagna, alta, scoscesa isolata in mezzo al mare agli antipodi di Gerusalemme; essa si erge proprio in mezzo a quel mare che costituisce l’emisfero australe del globo terrestre (emisfero delle acque) e contro di essa si infranse miseramente la nave di Odisseo (Inferno XXVI). Su questa montagna, attraverso penitenze volute (nella Sua misericordia) dalla giustizia di Dio e regolate (come già nell’Inferno) dalla legge del “contrappasso” (per cui ogni pena ricorda, in modo inversamente proporzionale nella sua qualità, la colpa che l’ha motivata: i golosi, per esempio, hanno fame, gli iracondi sono miti, ecc.), le anime purganti salgono verso la cima, rendendosi degne così di giungere al Paradiso. Le anime del Purgatorio sono già salve, ancorché penitenti, e quindi gioiose nel manifestare la loro identità a Dante; non solo, ma esse sono desiderose che egli le riconosca, così che possa portare loro notizie a parenti ed amici vivi, i quali potranno pregare per abbreviare il tempo che esse devono trascorrere in Purgatorio.

Il Purgatorio esiste (con buona pace di Jacques Le Goff, il teorico “ottimo e massimo” della “invenzione medievale” del Purgatorio) ed è secondo Dante una montagna, alta, scoscesa isolata in mezzo al mare agli antipodi di Gerusalemme; essa si erge proprio in mezzo a quel mare che costituisce l’emisfero australe del globo terrestre (emisfero delle acque) e contro di essa si infranse miseramente la nave di Odisseo (Inferno XXVI). Su questa montagna, attraverso penitenze volute (nella Sua misericordia) dalla giustizia di Dio e regolate (come già nell’Inferno) dalla legge del “contrappasso” (per cui ogni pena ricorda, in modo inversamente proporzionale nella sua qualità, la colpa che l’ha motivata: i golosi, per esempio, hanno fame, gli iracondi sono miti, ecc.), le anime purganti salgono verso la cima, rendendosi degne così di giungere al Paradiso. Le anime del Purgatorio sono già salve, ancorché penitenti, e quindi gioiose nel manifestare la loro identità a Dante; non solo, ma esse sono desiderose che egli le riconosca, così che possa portare loro notizie a parenti ed amici vivi, i quali potranno pregare per abbreviare il tempo che esse devono trascorrere in Purgatorio.

Fatta questa premessa, collochiamoci, hic et nunc, sulla scena in cui si svolge l’episodio oggetto della nostra attenzione. Siamo nella parte bassa della montagna, che viene definita “anti-purgatorio”, nella quale si trovano le anime di coloro che hanno atteso, a pentirsi, gli ultimi istanti di vita e che per questo motivo sono stati, sì, perdonati e salvati, ma, per contrappasso, devono attendere alcun tempo (“dove tempo per tempo si ristora”, dirà il Poeta a Pg. XXIII, 84) prima di entrare nel Purgatorio (come essi hanno fatto attendere Dio fino al momento della loro morte, ora è Dio che li fa attendere) e lì espiare i loro peccati. Tutte queste anime, che vengono definite in solido “negligenti”, si dividono al loro interno in alcune categorie, una delle quali (i negligenti scomunicati) occupa il canto III di questa seconda Cantica. Come tutte le anime negligenti, anche costoro non subiscono una vera e propria penitenza corporea, ma camminano, con estrema mansuetudine e tranquillità (segno della loro piena accettazione della volontà di Dio), lungo il fianco del monte, attendendo che scada il loro tempo di attesa (30 volte il tempo passato nella scomunica) per poter entrare in Purgatorio.

Questo canto III si suddivide grosso modo in 3 parti:

– dopo la paura iniziale di Dante, che teme di essere stato abbandonato dalla sua guida, abbiamo un dialogo tra Virgilio e Dante (vv. 1-45) sulla impossibilità per l’uomo di conoscere tutto (se così fosse, infatti, non sarebbe stata necessaria l’incarnazione del Verbo); una sete di conoscenza che si acqueta in Paradiso, mentre non trova soddisfazione tra i pagani, così che i sapienti antichi (tra cui anche Virgilio), ancorché nel Limbo e quindi senza la condanna a pene corporee, sono in realtà condannati eternamente all’ignoranza (cioè l’impossibilità di vedere Dio, che è infinita sapienza): “e disiar vedeste sanza frutto/ tai che sarebbe lor disio quetato,/ ch’etternalmente è dato lor per lutto” (vv. 40-42);

– incontro con le anime dei negligenti scomunicati, che avanzano lungo il monte paragonati a “pecorelle” (“come le pecorelle escon del chiuso”, v. 79); Virgilio chiede loro la strada, percorribile da un essere ancora vivente come Dante, per salire alla montagna; risposta delle anime (vv. 46-102);

– incontro tra Dante e Manfredi (figlio naturale di Federico II, e di Bianca Lancia di Monferrato, re di Napoli e Sicilia dal 1258 fino alla morte, avvenuta nel 1266 nel corso della battaglia di Benevento ad opera delle truppe di Carlo d’Angiò); in questo monologo di Manfredi, con pochi interventi iniziali del poeta, leggiamo ciò che Dante pensa e crede riguardo alla pena della scomunica e, soprattutto, alla giusta misericordia (o se preferite misericordiosa giustizia) di Dio (vv. 103-145).

I temi centrali del canto, espressi appunto nella seconda parte di esso (vv. 103-145), sono quello della preghiera dei vivi nella sua efficacia per i morti e quello della misericordia divina, che è tale in quanto non disgiunta dalla giustizia.

L’episodio di Manfredi si apre con la richiesta, dell’anima stessa, di un suo eventuale riconoscimento da parte di Dante (vv. 103-111): troviamo qui una brevissima descrizione, pur in un’anima, “fisica” della persona, presumibilmente ricavata da ritratti o descrizioni di storici a disposizione di Dante. Manfredi è, come d’abitudine per i re, “biondo, bello e di gentile aspetto”, formula in cui ovviamente “gentile” va inteso nel senso di “nobile” (dal latino “gens”, famiglia nobile), come già si era detto di Beatrice (“tanto gentile e tanto onesta pare”; Vita nova XXVI). Dobbiamo altresì notare che l’anima di Manfredi, come in genere quelle del Purgatorio, si mostra gentile (nel significato nostro odierno) e disponibile verso Dante: la sua richiesta di essere riconosciuto è accompagnata da un “così andando” (v. 104), che vuol significare “so che tu hai fretta di giungere alla cima della montagna, e quindi, se puoi, riconoscimi, ma guardami senza fermarti, continuando a camminare, affinché tu non perda troppo tempo nel tuo viaggio” (e questa formula fa il paio con le parole, più avanti nel cammino, di Pia senese che chiederà, sì, a Dante di ricordarla ai suoi e nelle sue preghiere, ma solamente dopo che, giunto sulla terra, si sarà “riposato de la lunga via”; c. V, v. 131).

Nonostante l’anima abbia mostrato a Dante le due ferite causa della sua morte violenta (in fronte e “a sommo ’l petto”; vv. 108 e 111), il poeta non lo riconosce e così egli si presenta, aggiungendo al suo nome anche quello di sua nonna (“Costanza imperadrice”, v. 113), moglie di Arrigo VI e madre di Federico II di Svevia (“che del secondo vento di Soave/ generò ’l terzo e l’ultima possanza”; Pd. III, vv. 119sg.: guarda caso, nello stesso canto, il III, di Purgatorio e Paradiso, abbiamo le anime del nipote e della nonna). Il nome della nonna (non la madre, che era sì nobile, ma non imperatrice e soprattutto non legittima consorte) gli richiama alla mente quello di sua figlia, anche lei Costanza, ed anche lei madre di re (“l’onor di Cicilia e d’Aragona”, v. 116), alla quale Dante dovrà riferire la condizione reale del padre, salvo (seppur ancora in Purgatorio), nonostante la scomunica, e bisognoso dunque di preghiere per accorciare il tempo di penitenza. Sia detto per inciso: in questa terzina (vv. 115 e 117) si collocano i famosi due congiuntivi “pseudo solecistici” di Dante (vadi e dichi): non è che Dante non conoscesse l’italiano, ma è vero che al suo tempo (teste Gerhardt Rohlfs nella sua Grammatica della Lingua Italiana; Torino 1966-1969) era normale la desinenza in –i per evitare confusioni tra la 2a e le 1a/3a persone singolari. Manfredi dunque è salvo, seppur in Purgatorio (anzi, di più, ancora nell’anti-Purgatorio), grazie a quale intervento, dato che, almeno nell’opinione comune, era morto scomunicato? All’intervento divino, evidentemente, che ha voluto che egli si pentisse in punto di morte e si rivolgesse direttamente a Dio (“io mi rendei,/ piangendo, a quei che volontier perdona”, vv. 119sg.), intervento che prevede dunque la misericordia (“perdona”), ma solamente a patto che il peccatore si penta dei suoi peccati (“piangendo”). Questo concetto viene poi ripreso nei versi successivi, quando l’anima aggiunge che “Orribil furon li peccati miei;/ ma la bontà infinita ha sì gran braccia,/ che prende ciò che si rivolge a lei” (vv. 121-123). I peccati di Manfredi furono “orribili” (e non solo, evidentemente, la scomunica, ma tutti i suoi peccati furono tali), ma Dio lo ha perdonato e salvato in virtù del pentimento finale (con buona pace di quanti, sproloquiando, dicono che nel Purgatorio ci si purifica solo dai “peccati veniali”…). Dio è misericordioso, certo, ma da parte dell’uomo ci deve essere pentimento e ravvedimento; non solo, ma la misericordia, lo ripetiamo ad abundantiam a pro’ di alcuni odierni pastori (più o meno famosi), non esclude, anzi prevede e necessita, la giustizia; ed è così a tal punto che (vv. 136-141) “Vero è che quale in contumacia more/ di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta,/ star li convien da questa ripa in fore,// per ognun tempo ch’elli è stato, trenta,/ in sua presunzion, se tal decreto/ più corto per buon prieghi non diventa”. È vero che Dio perdona, ma non dimentica – lasciatemi dire così – l’insubordinazione della scomunica: chi muore pentendosi, dopo che è stato scomunicato (e tale continuano a crederlo i vivi, ma non Dio, che lo ha riaccolto nella comunione delle anime), deve attendere 30 volte il tempo vissuto nella scomunica (“in sua presunzion”) prima di poter entrare nel Purgatorio (“da questa ripa in fore”). I decreti di Dio relativi alle anime del Purgatorio possono però essere modificati (quanto alla loro durata, non relativamente alla loro essenza, però) dalle preghiere dei vivi (“più corto per buon prieghi non diventa”). Ecco allora la nuova richiesta di Manfredi a Dante a proposito della figlia Costanza: vada a trovarla per assicurarla, innanzitutto, della salvezza del padre, ma anche per chiederle preghiere (“ché qui per quei di là molto s’avanza”), che dovranno comunque essere “buon prieghi”, cioè fatte da persona in grazia di Dio (vv. 142-145).

Nella prima cornice del Purgatorio vero e proprio (c. XI) Dante, a cospetto della preghiera (il Padre nostro) recitato coralmente ad alta voce dalle anime dei superbi a favore dei vivi, non potrà non osservare che, se tale è la disposizione delle anime del Purgatorio verso gli uomini, altrettale dovrà essere la nostra (di noi vivi) per aiutare queste nella loro penitenza.

Misericordia, giustizia e preghiera reciproca: qui, e altrove nell’opera dantesca, tre punti fermi della dottrina cattolica sul Purgatorio, tanto più da evidenziare in questo 500° anno dalla riforma luterana.

Per chiudere col consueto nostro cahier de doleance nei confronti di alcuni “pseudo-dantisti”, dopo l’illustre (?) esempio del Benigno (il richiamo di simpatia lessicale, a contrario, con Maligno è puramente voluto), vorrei questa volta ricordare altri esempi di attori-guitti, più o meno validi, che in anni trascorsi trovavano facile ammissione, con le loro performances, nelle scuole con la scusa di “rendere appetibile Dante agli studenti” o “alleggerire il peso della lettura dantesca”. Una di costoro invocava la necessità assoluta del proprio intervento in nome di una non meglio chiarita “fonè” caratteristica del testo dantesco: in poche parole, fondamentale era urlare i versi del poeta per calarli al meglio nella realtà compositiva del medesimo.

Fate un po’ voi…

.

(*) Membro del Comitato Scientifico (Sezione filologico-letteraria) dell’Associazione Culturale “John Henry Newman”

.

PURGATORIO

CANTO III, vv. 103-145

[…]

E un di loro incominciò: «Chiunque

tu se’, così andando, volgi ’l viso:

pon mente se di là mi vedesti unque». 105

Io mi volsi ver lui e guardail fiso:

biondo era e bello e di gentile aspetto,

ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso. 108

Quand’io mi fui umilmente disdetto

d’averlo visto mai, el disse: «Or vedi»;

e mostrommi una piaga a sommo ’l petto. 111

Poi sorridendo disse: «Io son Manfredi,

nepote di Costanza imperadrice;

ond’io ti priego che, quando tu riedi, 114

vadi a mia bella figlia, genitrice

de l’onor di Cicilia e d’Aragona,

e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice. 117

Poscia ch’io ebbi rotta la persona

di due punte mortali, io mi rendei,

piangendo, a quei che volontier perdona. 120

Orribil furon li peccati miei;

ma la bontà infinita ha sì gran braccia,

che prende ciò che si rivolge a lei. 123

Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia

di me fu messo per Clemente allora,

avesse in Dio ben letta questa faccia, 126

l’ossa del corpo mio sarieno ancora

in co del ponte presso a Benevento,

sotto la guardia de la grave mora. 129

Or le bagna la pioggia e move il vento

di fuor dal regno, quasi lungo ’l Verde,

dov’e’ le trasmutò a lume spento. 132

Per lor maladizion sì non si perde,

che non possa tornar, l’etterno amore,

mentre che la speranza ha fior del verde. 135

Vero è che quale in contumacia more

di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta,

star li convien da questa ripa in fore, 138

per ognun tempo ch’elli è stato, trenta,

in sua presunzion, se tal decreto

più corto per buon prieghi non diventa. 141

Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto,

revelando a la mia buona Costanza

come m’hai visto, e anco esto divieto; 144

ché qui per quei di là molto s’avanza».

5 commenti su “Nostra maggior Musa (Riflessioni “minime” sulla Commedia dantesca) / II – di Dario Pasero”

Una bella compagnìa, quella del Benigno e del Carmelo Bene che “declamava” urlando, occhi fuor dell’orbite dall’alto della torre bolognese della Garisenda il canto di conte Ugolino (Inf. XXXIII). Sperimentava, a detta sua, l’importanza della “phonè”, una bischera e flatulente teorìa secondo cui, più che la “poiesis”, valeva la voce, la phonè, appunto fatta assurgere a realtà metaletteraria. Risultato: Carmelo rimase, parce sepulto, una voce che s’è spenta deflussa nell’oblìo del tempo; Dante rimane ciò che è: la massima Musa. Grazie collega Pasero.

Carissimo Pasero, approfitto dell’occasione per chiederle – si licet – i suoi dati residenziali a cui far pervenire l’omaggio di alcuni miei studi dantiani. Può chiedere alla Direzione la mia posta elettronica qualora volesse acconsentire.

“Ecco allora la nuova richiesta di Manfredi a Dante a proposito della figlia Costanza: vada a trovarla per assicurarla, innanzitutto, della salvezza del padre, ma anche per chiederle preghiere (“ché qui per quei di là molto s’avanza”), che dovranno comunque essere “buon prieghi”, cioè fatte da persona in grazia di Dio (vv. 142-145).” Si sottolinei anche quest’ultimo concetto caduto nell’oblio: le preghiere efficaci richiedono fede, stato di grazia e cuore puro e sincero.

Qualcuno lo gridi a quei pastori che criticano gli oranti…..

“…ché qui per quei di là molto s’avanza”: la perfetta dottrina cattolica proclamata da Dante. Oggi anche la necessità e l’efficacia dei suffragi è messa in discussione e persino durante la celebrazione della messa il giorno della commemorazione dei defunti, quando il celebrante dice ed io presente ascolto: “…Ma no, inutile questa preghiera,il Signore ci accoglie tutti”. A questo punto sento che cade tutto, proprio tutto. E sul serio mi viene da piangere.

Il 7 Dicembre 1965 Paolo VI compose un Motu Proprio Dedicato a Dante: «Il Signore dell’Altissimo canto», in cui confermò al Poeta l’attributo di “Teologo”, già attribuitogli da altri:

«Giovanni di Virgilio preparò per il sepolcro di Dante un epitaffio in cui così lo lodava: “Dante teologo, di nessuna dottrina ignaro, / che filosofia scaldi nel suo nobile seno”.

«Da questi egli è stato onorato soprattutto con il titolo di teologo. È prevalso tuttavia per consenso che non tardò a farsi unanime l’appellativo di sommo poeta, con cui lo acclamarono i secoli; e divina è stata chiamata la sua Commedia.

«Lonore di entrambi i titoli gli si addice giustamente. E tuttavia non va considerato poeta, bensì teologo, ma ancor meglio va proclamato signore dell’altissimo canto, poiché si rivelò teologo dalla mente sublime».

Ma a quanto pare la teologia di Dante è stata rimpiazzata da quella dei “nuovi teologi”.

Molto bello il testo del Motu Proprio:

http://alleanzacattolica.org/il-signore-dell%C2%92altissimo-canto-dante-alighieri/ .