di Roberto Pecchioli

.

Dopo le due guerre mondiali che hanno insanguinato il Novecento, è iniziata la finis Europae. Una lunghissima civiltà si è irrimediabilmente ripiegata su stessa, avviluppata in una crisi il cui titolo più azzeccato sembra essere La terra desolata. La grande opera poetica di Eliot, così poco americano e tanto britannico ci parla di qualcosa che è irrimediabilmente guasto: waste land è appunto la terra guasta, consumata, in rovina, diventata improduttiva. Un tempo marcito in cui avanza il deserto, testimone di una civilizzazione non più sorretta da un principio, un fine, sterile per mancanza di obiettivi, esaurimento delle idee forza, incredulità, ferma ed inutile come un automobile che contemporaneamente termina il carburante e fonde il motore.

Dopo le due guerre mondiali che hanno insanguinato il Novecento, è iniziata la finis Europae. Una lunghissima civiltà si è irrimediabilmente ripiegata su stessa, avviluppata in una crisi il cui titolo più azzeccato sembra essere La terra desolata. La grande opera poetica di Eliot, così poco americano e tanto britannico ci parla di qualcosa che è irrimediabilmente guasto: waste land è appunto la terra guasta, consumata, in rovina, diventata improduttiva. Un tempo marcito in cui avanza il deserto, testimone di una civilizzazione non più sorretta da un principio, un fine, sterile per mancanza di obiettivi, esaurimento delle idee forza, incredulità, ferma ed inutile come un automobile che contemporaneamente termina il carburante e fonde il motore.

Sono sempre gli artisti i sismografi più precoci dei grandi cambiamenti. Dagli anni 50 del secolo passato, la crisi è diventata insieme oggetto e soggetto della creatività. L’architettura si è involuta, dopo la proibizione dell’ornamento, in semplice ingegneria, senza più un progetto, un’idea generale di città, uno stile. La pittura ha dimenticato prima la natura, quindi ha abbandonato l’essere umano, cessando di raffigurare, rappresentare, sublimare la realtà. Quasi tutto ha perduto un suo centro. Teatro e letteratura non sono stati da meno e, sulle piste della filosofia più seguita dell’epoca, l’esistenzialismo, hanno preso a descrivere la condizione umana come priva di senso, scopo, direzione.

Il concetto chiave è diventato l’assurdo, ovvero l’aggettivo che definisce l’insensatezza della condizione umana al tempo della crisi generale della civiltà europea: assurda la vita per smarrimento delle sue ragioni, perdita della fiducia in se stessa, sintomi e prodromi di un percorso di cui in questi anni vediamo il compimento. Insieme con le idee del passato, le menti più febbrili mettevano per la prima volta in causa anche le ragioni del progresso, nelle due versioni trionfanti, quella liberale, tecnologica e borghese e quella marxista. Prime crepe che si trasformeranno presto in voragini, senza indicare tuttavia vie d’uscita, percorsi alternativi, orizzonti di senso su cui ricostruire nuove fondamenta. La vita intera, la condizione individuale, il destino comune, il ruolo della specie umana sulla terra venivano posti in discussione e dichiarati assurdi, a seguito del crollo di un mondo invecchiato.

Il racconto dell’esistenzialismo descriveva l’uomo o, nel lessico di Heidegger, l’Esserci come un soggetto gettato, immerso nel mondo in quanto l’esistenza gli è stata imposta come frutto del caso o della volontà altrui. Geworfenheit, gettatezza, è uno dei termini del criptico linguaggio del pensatore di Messkirch, ed indica una sorta di passività esistenziale, una condizione non scelta né voluta. Tutto è quindi assurdo, insensato, inutile dinanzi all’abisso di un’esistenza che lo stesso Heidegger chiamerà “essere per la morte”. Accanto alle altre espressioni del non senso della vita, sorse così un teatro dell’assurdo, i cui massimi esponenti furono Eugéne Ionesco, Samuel Beckett, Harold Pinter, Jean Genet. In Italia, un intellettuale straordinario come Cesare Pavese è noto al grande pubblico per un’espressione, vizio assurdo, simbolo di un morboso desiderio di morte, di un’ansia di autodistruzione, un angoscioso cupio dissolvi che condusse Pavese al suicidio in una stanza d’albergo torinese a soli 42 anni, poco dopo aver raggiunto la definitiva consacrazione letteraria con il premio Strega attribuito al suo capolavoro, La luna e i falò.

Uno scrittore romeno emigrato in Francia, Emil Cioran, diventava negli stessi anni una sorta di brillante, azzimato viandante del Nulla, impegnato in un’impietosa autopsia della civiltà agonizzante, a cui vaticinava un lungo, penoso tramonto, convinto dell’infinita vanità del tutto, come scrisse prima di lui, con ben altra profondità, Giacomo Leopardi.

L’assurdo, diventato protagonista dell’involuzione della civilizzazione, prendeva così campo, procedeva a tappe forzate ad una dissezione dei temi e del linguaggio, alla decostruzione e revoca dei contenuti e dei messaggi il cui esito fu una generale decomposizione esistenziale. Sciatteria, bruttezza e bizzarria elevate a criterio massimo, rigetto della bellezza, disprezzo per un’estetica della vita che è innanzitutto decoro, rispetto di sé, il nonsenso dell’assurdo che invade come una metastasi ogni espressione e innalza l’informe, l’anomalo, l’oscuro. E’ un universo senza Dio dove l’esistenza umana ha smarrito senso e significato, un giorno dopo l’altro procede senza scopo. Si frantuma la comunicazione umana, i discorsi si fanno insensati, illogici, le parole si trasformano in rumori in mezzo alla metamorfosi di cose e persone immerse nell’allucinata irrazionalità delle situazioni. Un quadro astratto di una civiltà che ha smarrito ogni filo mentre, come scrisse Eugenio Montale nella Casa dei Doganieri, “la bussola va impazzita alla ventura e il calcolo dei dadi più non torna”.

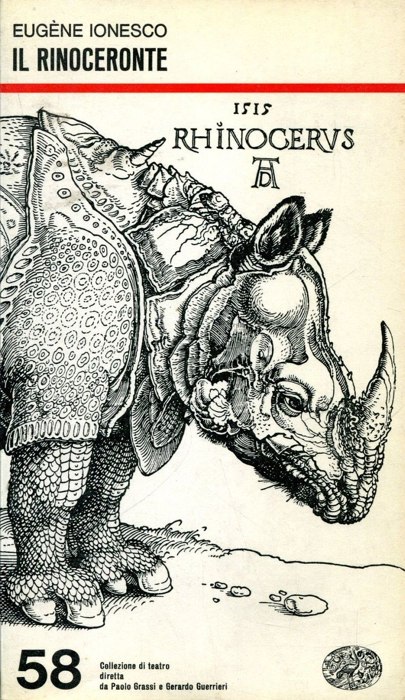

Il teatro dell’assurdo, prima che una forma di arte è un documento, un grido d’ allarme, una confessione lancinante di impotenza, un segnavia del Nulla. Eppure, in qualche squarcio resiste un messaggio che potremmo definire di disperata speranza. E’ il caso, soprattutto, del Rinoceronte di Eugène Ionesco. Il drammaturgo franco romeno scrisse il Rinoceronte nel 1959, allorché la sua opera più famosa, la Cantatrice Calva, era già da due anni nel cartellone del teatro parigino della Huchette, dove è rappresentata ininterrottamente da allora. Il Rinoceronte introduce il personaggio chiave di Ionesco, Bérenger, che comparirà in diverse altre piéces. Da un piccolo paese della Francia si diffonde dovunque l’epidemia di una strana malattia che trasforma uomini e donne in rinoceronti. Poco alla volta, tutti si adattano al nuovo stato, al punto che l’unico abitante rimasto uomo si convince alla fine di essere lui il mostro della città. Bérenger tuttavia resiste ed è forse l’unico squarcio di luce di un pessimismo privo di sbocchi che nega l’esistenza di vie d’uscita al labirinto dell’assurdo, di cui La cantatrice calva è l’espressione più compiuta, insieme con Aspettando Godot di Samuel Beckett.

Il primo assurdo è nel titolo: non vi è alcuna cantatrice calva, non è che un errore mnemonico di un personaggio, la citazione diventa una manifestazione del mistero e dell’incoerenza, un’allusione che riaffiora. Ionesco si ispirò ad un manualetto di conversazione di lingua inglese per principianti. Riprodusse nel testo teatrale l’incoerenza, la banalità delle battute, come “il pavimento è in basso, il soffitto in alto”, oppure “i giorni della settimana sono sette”. Una vera e propria anticommedia, senza trama e priva di una conclusione, con l’effetto straniamento ottenuto attraverso l’uso costante di luoghi comuni, frasi fatte, incoerenze, surrealismo verbale, l’incapacità dei sei personaggi di comunicare. In realtà ciascuno parla a se stesso senza dire nulla. Metafora di un tempo sospeso, di una condizione insensata, di una civiltà estenuata, curva su se stessa che Ionesco riprodusse in un’altra delle sue opere, Il re muore. Qui Bérenger è il re dell’universo, ma è solo di fronte alla morte, lo scandalo massimo senza rimedio dell’annientamento. Nessuna speranza, nessuna consolazione, nessun Dio: solo la coscienza dell’assurdo, del destino in fondo grottesco dell’uomo, la sua estraneità reale al mondo. Unica espressione diventa il tragico ridicolo, l’assurdo come baricentro di un uomo ridotto a fantoccio, asservito ad un mondo estraneo ed ostile, intrappolato in atroci banalità destituite di qualsiasi logica.

Non troppo diverso è il senso dell’assurdo nell’opera di Samuel Beckett, come Ionesco portatore di una doppia identità culturale e di due diversi registri linguistici. Irlandese trapiantato a Parigi, scrisse sia in inglese sia in francese. I suoi personaggi sono misteriosamente infermi e disperatamente monologanti. Incarnano la solitudine esistenziale dell’uomo contemporaneo, insieme con una paradossale resistenza all’oscuro destino che li sovrasta. La perdita di ogni fede, trascendente o secolare, è in loro radicale, definitiva.

Aspettando Godot, come la Cantatrice, non ha una vera trama e non possiede un finale compiuto. Protagonisti sono due vagabondi, Vladimir ed Estragon, figure enigmatiche e dolenti che rappresentano l’irraggiungibilità o forse la stessa inesistenza di Dio. Giovanni Raboni riconobbe in loro- e nell’intera opera beckettiana- “una strana euforia che si sprigiona in questa discesa eroica ed implacabile nello spessore del Nulla.” Forse il poeta milanese colse nel segno, intuendo un elemento in più della condizione – assurda davvero- dell’uomo europeo contemporaneo, una stramba allegria di naufraghi, per citare Ungaretti.

Beckett, tuttavia, è uomo della rinuncia ad ogni forma di illusione o presunzione. Nessun autoinganno. Non vi è salvezza, e la mente umana nulla può conoscere dell’immenso mistero che rende inesplicabile l’intera realtà.

Godot non arriverà mai. Al calar della sera, per due giorni successivi un ragazzo annuncia che Godot non verrà. Lo spettatore sa che l’attesa sarà vana, ma i due non cessano di aspettare, tra dialoghi sconnessi accanto all’albero rinsecchito, unica scenografia. Quell’attesa lunga ed infruttuosa, probabilmente, dà loro l’illusione di esistere. Vladimir: “Questo ci ha fatto passare il tempo”. Estragon: “Ma sarebbe passato in ogni caso”. V. “Sì, ma non così rapidamente”. Il senso dell’assurdo pervade dunque la vita dell’uomo occidentale da almeno settant’anni, lo mina alle fondamenta, lo disincarna, lo rende una marionetta, capace solo di far passare il tempo.

Un’altra accezione dell’assurdo, dicevamo, è quella che riguarda Cesare Pavese ed il suo angosciante desiderio/destino di autoannientamento, la pulsione suicidiaria che attraversò la sua vita breve e sofferta, sino al tragico compimento. Vizio assurdo è il titolo di un libro di Davide Lajolo, controverso intellettuale ed uomo politico comunista piemontese dal passato fascista. Vi si narra la vicenda umana dello scrittore langarolo, quell’assurda incapacità di vivere di un uomo diviso, divorato da un’acuta, dolorosa solitudine, non in grado di reggere rapporti umani che gli apparivano inguaribilmente falsi, come assurdo gli pareva il mestiere di vivere.

Eppure, niente di meno assurdo, ma insieme di più problematico del messaggio di La Luna e i falò, la storia di Anguilla, un uomo che ritorna al suo paese dall’America (la terra dei sogni e della cultura di Pavese, grande traduttore della letteratura statunitense) e scopre che solo i luoghi sono ancora lì. Tutto il resto è irrimediabilmente altro, cambiato o sparito, le persone, le cascine della sua giovinezza, la giovane Santina amata in segreto, uccisa dai partigiani perché sospettata di essere spia dei tedeschi, tutto è un falò che distrugge e lascia solo tracce di cenere, come per l’incendio della cascina di Santina e delle sue sorelle. “L’altr’anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò”.

Anguilla/Pavese tuttavia, pur disilluso, intristito e ferito nell’anima non sprofonda nell’assurdo, ed è bellissima la riflessione che enfatizza l’appartenenza, l’identità tenace, la necessità di mantenere punti di riferimento: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Splendida è anche l’intensa semplicità dell’io narrante nel descrivere il senso di oppressione, di estraneità, una ulteriore dimensione dell’assurdo provata lontano dal proprio ambiente natio, il paesaggio collinare della Langa cuneese: “Capii che quelle stelle non erano le mie. […] Valeva la pena essere venuto?”.

Lo scrittore di Santo Stefano Belbo sperimentò amaramente anche l’impossibilità di essere “come tutti gli altri”, impegnato ed allineato nella struttura culturale di fiancheggiamento del Partito Comunista. Fece pubblicare autori davvero scomodi per il materialismo trionfante nella famosa collana “viola” dell’editrice Einaudi, tanto che il filosofo ed antropologo marxista Ernesto De Martino ne sottolineò l’inaffidabilità, considerandolo politicamente sospetto. Pavese forse morì anche per difendere la sua individualità. In qualche modo, non volle ammalarsi di “rinocerontite”, la sindrome inventata qualche anno dopo da Eugéne Ionesco nella sua opera più problematica.

Tempo di rinoceronti, il presente più di sempre: conformismo, adesione al pensiero dominante, disprezzo della personalità critica. Il Bérenger di Ionesco è l’unico che non vuole diventare rinoceronte, il solo che non cede alla nuova verità. “In fondo, un uomo non è poi tanto brutto”, conclude, senza credere al nuovo criterio estetico dei rinoceronti. Chi è in minoranza, vive sempre nell’assurdo: talora si convince addirittura di essere dalla parte del torto, si definisce brutto perché solo, estraneo all’ideario dominante, scettico di fronte ai canoni in vigore. In un mondo di rinoceronti, Bérenger resta l’unico ribelle, il solo dotato di una individualità propria che trascende le regole sociali – vecchie o nuove – le norme precostituite, le idee imposte.

Attraverso di lui, Ionesco, l’uomo dell’assurdo, attacca l’opportunismo, il doppiogiochismo, la standardizzazione. Lasciato dall’ultimo amico, che si unisce ai rinoceronti, abbandonato anche dalla sua donna, Daisy, Bèrenger sta per cedere, ma ha un ultimo sussulto, evade dalla prigione dell’assurdo e, guardandosi allo specchio e trovandosi brutto (guai a chi vuole conservare la propria originalità!), prorompe in un grido estremo di resistenza, enfatizzato dal raddoppio delle frasi. “E allora, tanto peggio, mi difenderò contro tutti. La mia carabina, la mia carabina. Contro tutti quanti mi difenderò, contro tutti quanti. Sono l’ultimo uomo, e lo resterò fino alla fine. Io non mi arrendo. Non mi arrendo!”. Fine della rappresentazione.

Nell’estremo pericolo, ritrova il senso, imbocca una direzione, guarisce dalla malattia dell’assurdo. Contro vecchi e nuovi rinoceronti, è la resa il trionfo dell’assurdo.

1 commento su “La dimensione dell’assurdo, il tempo del Rinoceronte – di Roberto Pecchioli”

“… noi fummo i gattopardi, i leoni : chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene …”. E così è stato. Anche “il ritorno di Breus”, con quello sguardo sconsolato sull’edera “che aveva la muraglia invasa”, mi è tornato alla mente attraverso la lettura di questo magistrale articolo. Facciamo nostro il consiglio finale, quello di alzarci in piedi e reagire di fronte alla rovina, come afferma una celebre eroina dello schermo …. “dopo tutto domani è un altro giorno”. Con la Fede. La Fede che tutto può.