di Roberto Pecchioli

.

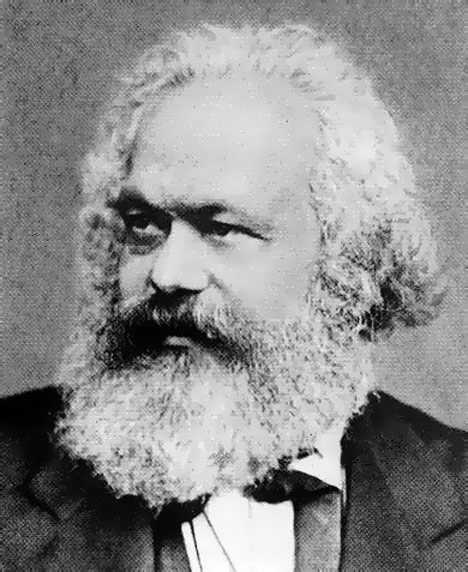

Un fantasma si aggira nuovamente per il mondo. Ha il volto barbuto, l’espressione accigliata di Carlo Marx e sta vincendo la partita. Ai tempi supplementari, attraverso il suo storico nemico, il capitalismo, per eterotelia, secondo l’espressione coniata da Jules Monnerot. La sua vittoria è doppia: la prima è sul versante economico, non certo perché la proprietà dei mezzi di produzione sia stata sottratta al settore privato – tutto il contrario – ma per il fatto che, con un secolo e mezzo di ritardo, si stanno avverando le previsioni dell’uomo di Treviri e di Friedrich Engels sull’esito del capitalismo. La seconda vittoria è la realizzazione dell’Uomo Nuovo con altri mezzi, quelli del capitalismo globale e del suo supporto culturale, il liberalismo o libertarismo etico, con la sognata “liberazione di ogni singolo individuo” dai limiti locali e nazionali, familiari e religiosi. Il Prometeo marxista si invera nei panni del vincente individualismo dei desideri prodotto dal neo capitalismo assoluto, sciolto, dopo la vittoria del 68, dai vecchi lacciuoli, i valori morali borghesi e comunitari.

Un fantasma si aggira nuovamente per il mondo. Ha il volto barbuto, l’espressione accigliata di Carlo Marx e sta vincendo la partita. Ai tempi supplementari, attraverso il suo storico nemico, il capitalismo, per eterotelia, secondo l’espressione coniata da Jules Monnerot. La sua vittoria è doppia: la prima è sul versante economico, non certo perché la proprietà dei mezzi di produzione sia stata sottratta al settore privato – tutto il contrario – ma per il fatto che, con un secolo e mezzo di ritardo, si stanno avverando le previsioni dell’uomo di Treviri e di Friedrich Engels sull’esito del capitalismo. La seconda vittoria è la realizzazione dell’Uomo Nuovo con altri mezzi, quelli del capitalismo globale e del suo supporto culturale, il liberalismo o libertarismo etico, con la sognata “liberazione di ogni singolo individuo” dai limiti locali e nazionali, familiari e religiosi. Il Prometeo marxista si invera nei panni del vincente individualismo dei desideri prodotto dal neo capitalismo assoluto, sciolto, dopo la vittoria del 68, dai vecchi lacciuoli, i valori morali borghesi e comunitari.

Marcello Veneziani nel suo ultimo libro rilancia un’idea sempre meno peregrina, ovvero il successo postumo di Marx per il tramite del radicalismo liberal, nella dissoluzione della comunità, nella secolarizzazione compiuta, nella fine della famiglia, nella concretizzazione di quanto scritto nel Manifesto circa il ruolo distruttore (o liberatorio, nel lessico marx-engelsiano) della borghesia. Marx confondeva borghesia e capitalismo: in realtà noi oggi sappiamo bene che la classe borghese è stata ampiamente utilizzata dal capitalismo per i suoi scopi, salvo abbandonarla al suo destino, dopo la rivoluzione anti tradizionale ed anti borghese del 1968, promossa per diffondere il nuovo sentimento soggettivista, libertario e consumista a trazione neocapitalista. I fatti, per chi ha occhi per vedere, dimostrano che l’utopia regressiva dell’uomo nuovo sciolto nell’acido soggettivista e materialista si è costituita sotto l’egida del vangelo apocrifo globalista, liberale e libertino.

Ancora più sconcertante è prendere atto, una volta scomparsa l’influenza politica del marxismo, del preciso compimento di tutte le previsioni di economia generale enunciate da Marx nel Capitale. Siamo entrati trionfalmente, dopo la fine dell’URSS e la rotta del comunismo reale, in un sistema che dovremmo chiamare di “capitalismo corporativo”, se la lingua e la prassi politica italiana non ne travisassero il significato. Nell’ambito delle scienze sociali, si definisce capitalismo corporativo il sistema di mercato caratterizzato dal dominio delle grandi corporations, ovvero le colossali entità finanziarie, industriali e, da ultimo, tecnologiche multinazionali, transnazionali e globaliste, gerarchicamente ordinate e burocratizzate al loro interno, volte ad ottenere profitti a breve termine con ogni mezzo, travolgendo ogni ostacolo e potere costituito, a partire dagli Stati. Un sistema che non dà segni di rinnovamento e che, quando cadrà, morirà uccidendo.

In questi decenni di dominio ha lasciato ai margini della via, rovinato, trapassato le vite di centinaia di milioni di persone. Non ha più neppure bisogno di fare guerre, gli basta estendere le pessime condizioni di lavoro, salario e diritti sociali per generare caos e miseria. Ed è esattamente questo l’obiettivo di élites economiche e finanziarie psicopatiche, con l’appoggio dei vari governi di turno negli Stati svuotati di potere. Accumulano più ricchezza di quanto ce ne sia stata in mani private nel corso dei secoli e contano, per la loro sopravvivenza, sul consenso delle classi medio alte, paurose, pusillanimi, vili, mediocri. Nessun pentimento, nessun cambio di rotta dopo e nonostante la grande crisi iniziata nel 2007-2008.

Carlo Marx, al riguardo, fu profeta con troppo anticipo, forse un visionario o magari un presbite della storia. Somiglia in questo ad un suo grande contemporaneo, Friedrich Nietzsche, convinto che le sue idee sarebbero state attuali solo nel 2000. Fatto sta che le cinque leggi generali della dinamica capitalistica descritte da Marx si stanno rivelando perfette rappresentazioni del presente. In primo luogo, la legge dell’accumulazione e il livello decrescente dei guadagni dell’immensa maggioranza. Per conferma, basta dare un’occhiata alle differenze di reddito pro capite su scala mondiale. In secondo luogo, la legge della concentrazione crescente e della centralizzazione autoritaria della catena di comando dell’impresa.

E’ evidente ogni giorno di più la massiccia e crescente espulsione dal mercato di migliaia e migliaia di aziende per opera delle multinazionali che formano aggregazioni gigantesche su scala planetaria in tutti i settori, determinando ulteriore accumulazione di potere (e naturalmente di risorse economiche) in pochissime mani.

Terzo punto, la legge dell’esercito industriale di riserva, ovvero la presenza sempre più massiccia di disoccupati, sotto occupati, immigrati senza qualificazione o funzione. L’Italia è un esempio lampante di eserciti di riserva: il Sud, i lavoratori espulsi dall’industria, gli ex lavoratori autonomi falliti per la concentrazione del commercio e dei servizi, per il declino dell’artigianato e dell’agricoltura, i giovani illusi di avere opportunità legate agli studi compiuti, le masse di nullafacenti importate in maniera criminale, i cinquantenni incappati nel licenziamento e non ricollocabili.

Quarto punto, di capitale importanza, la miseria crescente di un nuovo, diffuso proletariato, che si è esteso agli impiegati, agli operai specializzati, ai piccoli e medi commercianti ed imprenditori, agli usurati schiacciati dai debiti. Infine, la legge delle crisi e delle depressioni, ormai riconosciute come elementi normali e ciclici attraverso le quali il sistema espelle i perdenti, si libera dei propri fardelli, facendo pagare il conto agli altri, ovvero agli Stati, agli sconfitti del mercato, ai popoli ed a ciascuno di noi.

Negli ultimi trent’anni, inoltre, il neo liberismo ha svalutato sino ad espellerla dal campo delle possibilità anche la versione keynesiana dell’economia liberale, vincolata al consenso sociale, agli investimenti statali di lungo periodo a debito, al controllo pubblico dei fatti economici nonché dell’emissione monetaria e dei tassi d’interesse. Marx, che pure non ebbe chiara l’immensa importanza della leva monetaria e finanziaria, previde quanto dianzi citato per l’immediato futuro. Sbagliò clamorosamente i tempi, ma i nodi che aveva immaginato sono giunti al pettine, per un paradosso della storia (il contrario di quell’astuzia della storia evocata da Hegel) dopo la fine del comunismo reale novecentesco imploso su se stesso.

Da quasi trent’anni si aggrava la prognosi e la folle terapia consiste nel somministrare al malato dosi crescenti di tutto ciò che ha provocato la febbre: continui giri di vite su salari e pensioni, peggioramento delle condizioni concrete di vita, precarizzazione di massa mascherata da balle come la flessibilità o la favola del diventare imprenditori di se stessi, altre privatizzazioni di servizi pubblici oltreché di ambiti e settori che dovrebbero restare patrimonio indisponibile, bene comune, ed ancora deflazione, stretta del credito.

Le varie riforme fiscali tentate si sono risolte in enormi vantaggi per le multinazionali, nuove possibilità di trasferire denaro e profitti nei mille paradisi fiscali, nel favorire ulteriori processi di concentrazione, formazione di oligopoli o cartelli che presto o tardi si trasformano in monopoli. In definitiva una ulteriore redistribuzione del reddito dal basso verso l’alto o verso i privilegi delle caste di supporto del sistema.

I mezzi di comunicazione – in mano ai vertici del capitalismo corporativo – sono veicolo di disinformazione e mezzo privilegiato di ingegneria sociale per trasformare le nuove plebi in masse desideranti di adepti del consumo a debito, mentre le classi medie declinanti verso il basso ed i pensionati, sempre più impauriti del futuro, mantengono al governo bande di politici asserviti e contemporaneamente sono costrette a destinare parte del reddito a figli e nipoti intrappolati nel precariato, nell’insicurezza, in una sorta di perenne vita interinale, di transizione verso un domani migliore che non arriverà mai.

Non diventeremo marxisti per aver preso atto della veridicità delle previsioni a lungo termine dell’autore del Capitale, ma non possiamo non rilevare che, dopo la liquidazione della tragica esperienza sovietica, il mondo ha sofferto un colpo di stato globale corporativo, che ci ha condotti ad una dittatura particolarissima, che un importante studioso, Sheldon Wolin, definì totalitarismo invertito. Potremmo aggiungere inavvertito, purtroppo.

Le cricche economiche, finanziarie e padrone delle tecnologie informatiche non esercitano alcuna funzione positiva, sono esclusivamente oligarchie dedite all’accumulo e portatrici di caos, senza responsabilità sociale, immerse nel presente, profondamente amorali. Anche dal punto di vista dell’esito futuro (ma Keynes osservava che nel lungo termine, saremo tutti morti) vivono in una bolla destinata a scoppiare: non fanno formazione per i dipendenti, sono disinteressati ad investimenti privi di sbocchi immediati, non si occupano della soddisfazione di fornitori e clienti. Sanno solo tagliare i costi per massimizzare i benefici del giorno dopo, gli occhi fissi minuto per minuto sugli indici di Borsa.

La macroeconomia e la finanza neoclassiche offrono un ampio ventaglio di pessime idee attorno ad ipotesi false: l’efficienza dei mercati, la razionalità degli investitori, la giusta allocazione delle risorse, il dogma della scarsità, la fede nelle “autorità monetarie”. Tra tutte, una si è fatta largo non solo negli ambiti accademici, ma anche nell’ossimoro della sapienza convenzionale, ossia tra gli abitatori del mondo reale. Ci riferiamo alla massimizzazione del profitto degli azionisti. Fu Milton Friedman, in un celebre editoriale dell’anno 1970 a decretare una sorta di sacralizzazione del valore dell’azione, di santificazione dell’impersonale simbolo della persona giuridica, persona ficta. Così si esprimeva il monetarista fondatore della scuola di Chicago: “C’è solo una responsabilità sociale delle imprese, utilizzare le proprie risorse e partecipare ad attività disegnate per aumentare i guadagni”.

Musica per le orecchie della destra neo liberale anglosassone e per i Viennesi, con annessa realizzazione della “rivoluzione manageriale”, ovvero l’egemonia dei dirigenti d’impresa prefigurata da James Burnham già nel 1941, in alleanza con i maggiori stockholders e stocksharer, gli investitori con capitali di rischio altrui e remunerazione propria. Dagli anni 80, il sistema delle grandi corporations si centrò sul conseguimento, da parte dei managers, del massimo profitto a brevissimo termine per gli azionisti e soprattutto per gli speculatori, ribattezzati fondi o investitori istituzionali. Fu la strada maestra per il disastro: meno investimenti, produttività accelerata, e rapido abbandono in corso d’opera per seguire ogni capriccio del Dio Mercato Azionario, disuguaglianze intollerabili e crescenti nei redditi tra il livello apicale di pochissimi onnipotenti e tutti gli altri.

Nel presente, emerge una novità, si cominciano ad udire “voci di dentro” che non intonano ancora il mea culpa, ma almeno hanno iniziato un processo di autocritica. Carolyn Fairbairn, potente direttrice generale della Confindustria britannica, ha riassunto i problemi del capitalismo corporativo in quattro punti: “l’instabilità finanziaria, il primato del valore per gli azionisti a spese di ogni altro obiettivo, l’evasione delle imposte e gli elevati stipendi dei manager”. Combinati, gli elementi indicati dalla Fairnbairn, suonano come campane a morto per il sistema e rendono attuali le convinzioni di Marx sulle dinamiche finali del capitalismo.

Addirittura profetiche suonano le sue intuizioni sulla decomposizione del ceto medio e la proletarizzazione della piccola borghesia. Sbagliò nel pensare tali fenomeni, di cui stiamo verificando gli effetti sulla nostra carne, come esito della concorrenza, anziché della speculazione azionaria/finanziaria, unita a fenomeni nuovi come lo squilibrio generazionale o l’enorme sviluppo della tecnica e della tecnologia. Un osservatore del calibro di Maurizio Blondet scrisse una volta che l’attuale sistema, che abbiamo definito capitalismo corporativo, è in fondo una specie di comunismo oligarchico, in cui la proprietà dei mezzi di produzione è concentrata in pochissime mani private – più grandi e potenti di quelle dello Stato socialista – ed il potere operativo in un pugno di altissimi burocrati dirigenti (i manager, i CEO) che rispondono esclusivamente ai grandissimi azionisti.

E’ un’altra vittoria, del tutto involontaria e certo non immaginata dal suo ispiratore, della visione marxista. Ma la vera eterogenesi dei fini non è relativa al triste successo postumo delle profezie economiche, ma all’inveramento dell’utopia marxiana della liberazione dell’umanità a livello soggettivo e non collettivo ad opera del capitalismo avanzato. Dopotutto, è l’esito puntuale di alcune intuizioni del Manifesto comunista del 1848 sul ruolo progressivo e progressista della borghesia.

Sono terribilmente lontani i tempi in cui l’Università di Napoli istituiva, prima al mondo, la cattedra di economia, affidata nel 1755 al sacerdote e filosofo salernitano Antonio Genovesi, la cui idea centrale era “esaltare il lavoro, colpire tutte le rendite, anche quelle ecclesiastiche, puntare concretamente ad aiutare coloro che lavorano e producono”. L’intellettuale mediterraneo era altresì persuaso che il benessere fosse il risultato della ricerca del bene comune, della collaborazione dell’intera società. Prevalsero al contrario, ed ancora dominano, le concezioni degli scozzesi, l’individualismo egoistico propugnato da Adam Smith e, prima di lui, da Mandeville. Contro di loro insorse Marx, figlio degenere, ma pur sempre l’altra faccia dei due fratelli coltelli, il liberalismo del secolo XVIII e la reazione collettivista del Diciannovesimo.

La società odierna si è praticamente liquefatta sotto i colpi dell’azione congiunta del liberalismo economico e del delirante progressismo culturale, etico e societale. Le infauste nozze omofile laiche tra materialismi congeneri sono officiate da un bizzarro sacerdote ateo, Carlo Marx, vincitore sulle macerie di una epocale sconfitta.

6 commenti su “Aveva ragione Marx, dopotutto… – di Roberto Pecchioli”

Sappiamo tutti che disse: la religione è l’oppio dei popoli, io noto e penso anche voi che chi non fa uso di questo “oppio” fa uso di quello vero, quello vero.

Condivido tutto. Osservazione: credo siamo arrivati a questo punto causa mancanza di responsabilità. Dei sindacati nel chiedere soltanto, dei politici di fare solo clientela(vedi settori dello stato in sovra numero con totale mancanza di spirito di servizio). Dal ’68 i preti hanno rinunciato a testimoniare Cristo, rdotto la Chiesa a onlus e famiglie sfasciate come lascito. Mi dispiace moltissimo che la mia CL sia in prima fila nella privatizzazione di tutto, nella frammentazione del paese e del lavoro, ripetendo come un mantra concetti come sussidiarietà, flessibilità, aiuto imprenditorialità. Da tempo hanno smesso di parlare di Cristo.

Liberalismo e socialcomunismo sono i due volti della stessa feccia ideologica anti-nazionale, anti-comunitaria, anti-cristiana e fortemente nichilista. Sono ideologie che dividono le società, perché mettono in contrapposizione fra loro le classi sociali, anziché armonizzarle. Hanno visioni differenti solo in ambito economico, ma sul piano etico-sociale le due ideologie sono perfettamente convergenti.

Senza una prospettiva trascendente non ti resta che l’imminente materialismo, che naturalmente, in assenza di remore morali vere, si esaspera fino al suo estremo limite. Siccome la materia si riassume nella ricchezza complessiva, l’esasperazione del capitalismo porterà, e ci siamo vicini, alla concentrazione delle risorse in pochissime mani se non alla fine in una, lasciando tutti gli altri con le briciole. Per evitare che tutti gli altri si ribellino a questa oligarchia, questa crea artificiosamente motivi di distrazione di massa: immigrazioni, guerre, sistemi di comunicazione di massa dalla stessa controllati (tra l’altro tutte fonti di lucro), che hanno lo scopo oltre che di distrarre e di orientare, di dividere il genere umano, eliminando ogni identità. Orfano della propria identità, l’uomo si rifugia in quella che gli hanno all’uopo confezionata. E qui si ritorna alla storia di sempre. Tutto ciò succede perché per orgoglio (peccato originale), rifiutiamo la Verità’ (ognuno deve avere la sua per le ragioni di cui sopra), l’unica Verità vera che è Cristo Re dell’Universo.

Le solite tristissime corresponsioni d’amorosi sensi tra il pensiero reazionario e quello rivoluzionario in nome delle (giuste) critiche al liberalismo ideologico… C’è anche il solito profumo di morte… Non c’è proprio nulla di cristiano… e che noia mortale…

Le botteghe (se non si convertono alla ristorazione: non siamo più capaci di pensare che al cibo) chiudono. Nei nostri abitati piccoli o medi ci avviamo alla desertificazione anche delle zone più centrali. Le saracinesche si abbassano una dopo l’altra. Tutti a fare acquisti nei meravigliosi multicolori ipermercati. Questi sì, che godono di ottima salute: sempre più numerosi, sempre più colossali, sempre più multicolori.