di Lino Di Stefano

.

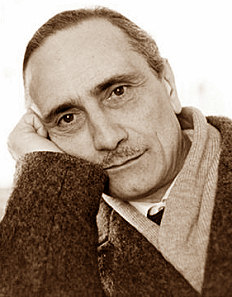

La dimensione letteraria di Tommaso Landolfi (1908-1979) ci esime da qualsiasi preambolo di natura classificatoria in quanto, come ha opportunamente rilevato Carlo Bo, “a Landolfi è riuscita un’impresa che possiamo ben definire unica nei nostri tempi: non fa parte di nessuna istituzione, non ha un mestiere se non quello di scrittore”. Tale è il motivo per il quale riteniamo di entrare subito in argomento senza lasciarci distrarre da semplici esemplificazioni che spesso fissano in elementari schemi il vero universo di uno scrittore.

La dimensione letteraria di Tommaso Landolfi (1908-1979) ci esime da qualsiasi preambolo di natura classificatoria in quanto, come ha opportunamente rilevato Carlo Bo, “a Landolfi è riuscita un’impresa che possiamo ben definire unica nei nostri tempi: non fa parte di nessuna istituzione, non ha un mestiere se non quello di scrittore”. Tale è il motivo per il quale riteniamo di entrare subito in argomento senza lasciarci distrarre da semplici esemplificazioni che spesso fissano in elementari schemi il vero universo di uno scrittore.

Landolfi non è, di sicuro, un uomo di lettere di immediata comprensione anche perché, in lui, il gusto del paradosso lascia spesso il lettore in apprensione per la capacità, tutta sua, di provocare e di sbalordire arrivando fino al paradosso. La sua visione del mondo è infatti intonata al più tetro pessimismo e alla più esacerbata amarezza tenuto conto – l’osservazione è di un personaggio del racconto ‘Ombre’ – che siamo “soli colla nostra inutile intelligenza, colle nostre complicazioni, colla nostra noia”.

Queste situazioni si ripetono in quasi tutte le opere – segnatamente ‘Racconti’ – del narratore di Pico Farnese, visto che l’abilità dell’analisi dell’anima dei personaggi resta in consonanza con l’uso della lingua sempre valida e penetrante. E, non a caso, l’autore di ‘Rien va’, di ‘La bière du pecheur’ e di ‘Racconti d’autunno’, ambienta le sue storie in manieri, castelli, zone impervie e località diroccate come leggiamo, ad esempio, in ‘Racconto d’autunno’ (1947), un piccolo, ma autentico capolavoro.

Anche la casa avita del suo paese – una specie di rocca inospitale – fu per l’artista una sorgente di ispirazione, considerato che quasi tutte le narrazioni sono intrise di un clima orrido, assillante e imprevisto; per la verità la carica velenosa del narratore si estese, ad un certo punto, anche contro Frosinone diventata, incolpevolmente, – per colpa di “un regime tirannico”, così egli lo chiama – capoluogo di provincia; e ciò, naturalmente, non gli fece e non gli fa onore con tutto il rispetto che gli si deve.

Ma, com’ è noto, l’uomo era fatto così ed è giocoforza prenderne atto. Tornando all’arte di Landofi – segnatamente la lingua – occorre aggiungere che essa risulta scarna, tagliente, erudita e carica neologismi senza che in essa manchi, ogni tanto, qualche toscanismo che ben si adegua alle istanze dello scrittore sempre solerte a meravigliare anche con le parole. Persona ansiosa e incoerente, il Picano fu anche un versatile traduttore – in particolare dal russo, idioma dei suoi studi universitari – e un personaggio di primo piano nelle vicende culturali italiane ed europee del XX secolo.

E ciò, perché egli seppe richiamare l’attenzione dell’uomo su tale terribile quanto lampante verità e vale a dire che “l’esistenza è una condanna senza appello e senza riscatto; niente vi è da fare contro di essa”. Al riguardo, ci sembra di sentire Leopardi e Schopenhauer che, da par loro, seppero interpretare questo terribile grido di dolore ed elevarlo a dimensione universale.

Genio dal multiforme ingegno, Tommaso Landolfi dette, a nostro giudizio, il meglio di sé nei ‘Racconti’ sebbene in essi il gusto delle analisi dei sentimenti raggiunga toni allucinatori e paurosi; talmente tremendi da autorizzare l’inserimento dei motivi ispiratori dell’Autore in quel filone culturale che si chiama decadentismo; corrente che un ruolo così importante ha giocato nella letteratura italiana ed europea nella seconda metà dell’Ottocento e di buona parte del Novecento. L’accostamento a Fogazzaro e a Pirandello, è, in merito, molto pertinente.

Anche i temi familiari della sua Pico si elevarono spessissimo sullo sfondo degli eventi trattati, ragion per cui possiamo concludere che l’angoscia rappresenta il documento più schietto di una concezione della vita – tormentata e suggestiva, ad un tempo – che autorizza, giustamente, l’Autore ad affermare che l’esasperazione delle passioni costituisce la genuina testimonianza di un’anima, la sua, “fiacca e leggera”.