In uno dei più interessanti libri prodotti recentemente dalla Destra culturale francese, “Cattolici e identitari”, Julien Langella scrive che “La decolonizzazione è stata un processo di de-civilizzazione”. L’affermazione è incontestabile, visto l’attuale, penoso stato di terre e paesi africani che, fiorenti, ordinati e produttivi sotto la guida delle nazioni europee, sono poi piombate, con la cosiddetta indipendenza, nel caos, nella violenza, nelle guerre civili, nella decrescita, nella decadenza e nella corruzione.

Nel periodo della “decolonizzazione”, dalla fine della guerra fino agli anni settanta, la ritirata dei colonizzatori e civilizzatori Bianchi dai paesi africani, voluta fortemente dagli USA, dai paesi comunisti e dal blocco terzomondista che, assieme ai paesi comunisti, condizionava l’ONU, avvenne in situazioni tra loro assai differenti e non comparabili, in funzione delle specifiche caratteristiche geo-politiche delle singole ex-colonie e dei lasciti culturali in queste dei diversi approcci dei paesi colonizzatori: Gran Bretagna, Francia, Belgio, Portogallo, Italia, Spagna.

Nonostante le accuse di “sfruttamento” da parte degli anticolonialisti, il mantenimento delle colonie produceva, in alcuni casi (anche se non tutti) più costi che benefici economici. In molte delle colonie la maggioranza degli abitanti non era poi così contraria alla presenza dei bianchi, con le loro opere, i loro ospedali, le loro strade, l’energia elettrica.

Tuttavia minoranze fanatizzate e sensibili a una propaganda che mischiava tribalismo a forme di socialismo primitivo, spesso guidate da leader formatisi a Mosca, aizzavano le popolazioni all’odio per i Bianchi e incitavano al massacro dei coloni, che magari vivevano in quelle terre da decine se non centinaia di anni. E, infatti, i massacri avvennero. Non ci risulta che sia mai stato fatto il macabro conteggio dei colonizzatori massacrati nelle terre che avevano bonificato, coltivato, rese vivibili con strade e ponti.

L’attuale, imperante retorica antirazzista, anticolonialista e anti-Bianca impedirebbe un approccio storico-scientifico a questo tema. Ma le vittime Bianche della colonizzazione furono certamente decine di migliaia. Basti pensare alle migliaia di coloni francesi assassinati in Algeria, agli inglesi uccisi dai terroristi Mau-Mau in Kenia o al massacro di Stanleyville nel 1964. Nell’oblio di una Europa ormai in preda a un’autoflagellazione storica, arresasi alla multietnicità delle banlieue dominate dalla sharia, alla crudele cancel culture, all’odio d’importazione dei violenti Black Lives Matter e alla prossima Grande Sostituzione, crediamo che non sia del tutto vano ricordare agli immemori della nostra storia e della nostra civiltà almeno alcune, tra le altre, di queste stragi frutto della decolonizzazione: quella di Mogadiscio del 1948 e quella di Kindu del 1961. In entrambe le vittime furono italiani, anche se oggi i nostri connazionali sembrano essersi completamente dimenticati di questi eventi.

Mogadiscio 1948

La Somalia, di cui Mogadiscio è la capitale, era diventata colonia italiana nel 1908 attraverso l’unificazione di diversi sultanati sui quali l’Italia aveva stabilito dei protettorati. Nel 1936, dopo la conquista dell’Etiopia, la Somalia costituì, con l’Eritrea e, appunto, l’Etiopia, l’Africa Orientale Italiana (AOI). La dominazione italiana fece della Somalia uno dei paesi africani più sviluppati e con più alto tenore di vita anche degli indigeni con la costruzione di strade, ferrovie, porti, scuole, nuovi villaggi, industrie agricole. A Mogadiscio, costellata da nuovi edifici in stile littorio-razionalista, vivevano, nel 1940, oltre 30.000 italiani, il 33% dei residenti.

Con lo scoppio della guerra, l’AOI venne occupata dalle truppe inglesi, ma gli Italiani diedero vita ad una tenace guerriglia (assai note furono le gesta delle bande di resistenti guidate dal tenente Amedeo Guillet), che coinvolsero anche la Somalia. Nei confronti della popolazione civile italiana, gli occupanti inglesi si comportarono con feroce durezza: saccheggi, requisizioni di beni, deportazioni, violenze e prevaricazioni di ogni genere. Terminata la guerra, per la Somalia l’ONU prospettò un’Amministrazione Fiduciaria Italiana, che avrebbe dovuto prepararla all’indipendenza.

Tale soluzione era assai gradita ai somali, ma naturalmente vedeva gli inglesi fortemente contrari. Manifestazioni di somali favorevoli a un ritorno dell’amministrazione italiana si susseguivano e una di queste accolse anche la Commissione ONU giunta a Mogadiscio per decidere circa l’eventuale protettorato italiano. Questa chiara scelta del popolo somalo rinfocolò l’odio antitaliano degli occupanti britannici: è in questo clima che nel 1948 si consumò la strage dei nostri connazionali. L’11 gennaio 1948 era prevista una nuova, grande manifestazione a favore dell’Italia. Subdolamente, il colonnello Thorne, della gendarmeria britannica, chiese a un piccolo partito somalo di collaborazionisti degli inglesi, la Lega dei Giovani Somali, di indire una contromanifestazione, che venne “rinforzata” con elementi kenioti fatti affluire dal vicino paese. Poi, senza alcun motivo, proibì la manifestazione filo italiana. Nella tarda mattinata dell’11 gennaio si scatenò il massacro: torme di somali e non solo, iniziarono ad aggredire e massacrare barbaramente, a coltellate o a colpi di fucile, gli italiani che si trovavano per strada, spesso al ritorno da Messa, comprese donne, vecchi, invalidi e bambini. Poi iniziarono ad attaccare le abitazioni, i negozi, gli empori, i locali di ritrovo, i bar, le associazioni. Decine e decine furono i saccheggi. “Alcune donne furono stuprate, davanti a mariti e figli, prima di essere uccise” riferì una testimone.

I nostri connazionali non poterono difendersi perché le autorità inglesi durante la guerra avevano sequestrato, con perquisizioni casa per casa, tutte le armi di difesa in possesso dei civili, che non vennero mai restituite, neppure alla fine del conflitto. Le vittime furono 54 civili italiani a cui vanno aggiunti 14 somali assassinati perché difesero coraggiosamente gli italiani, a conferma del sentimento filo-italiano che era generalizzato nella ex-colonia. Centinaia furono i feriti. Gli inglesi non intervennero per impedire il massacro, anzi pare che elementi britannici aizzassero per le strade i criminali.

La Gendarmeria britannica, che pure presidiava in forze la città, stette a guardare. Gli inglesi giunsero al punto di rinchiudere in una sorta di campo di concentramento alcuni scampati al massacro, circa 800, che si erano barricati nella cattedrale. Non solo: al loro rilascio, gli italiani furono costretti a pagare per il misero vitto e l’alloggio, prima di potersi imbarcare per tornare in Italia. Nel frattempo, decine e decine di autocarri portarono in Kenia, colonia britannica, il frutto dei saccheggi e delle razzie superando senza problemi i posti di blocco delle truppe di Sua Maestà.

Le risultanze di una commissione d’inchiesta inglese, in cui vennero ascoltati più di cento testimoni italiani che accusarono le autorità d’occupazione britanniche, furono secretate e divennero pubbliche solo nel 2000, confermando le gravissime responsabilità delle autorità inglesi nella pianificazione e nell’esecuzione del massacro. Tuttavia questo eccidio fu un boomerang per l’occupante inglese, perché rafforzò, in sede ONU, la convinzione che il volere della stragrande maggioranza dei somali fosse a favore dell’Italia. E infatti l’Italia ottenne l’amministrazione fiduciaria che garantì alla Somalia, fino al 1960, un ordinato e civile sviluppo.

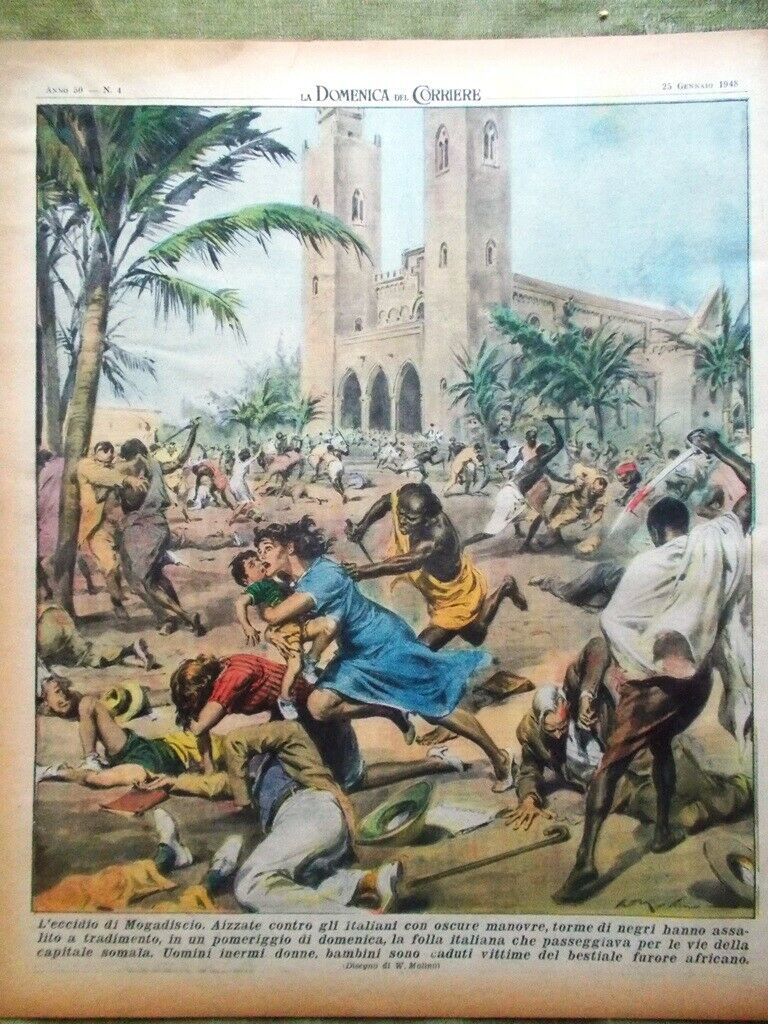

Nel nostro paese la notizia dell’eccidio colpì fortemente l’opinione pubblica, come era prevedibile. La Domenica del Corriere pubblicò un’impressionante, veristica tavola di Walter Molino, con la seguente didascalia: “L’Eccidio di Mogadiscio. Aizzate contro gli italiani con oscure manovre, torme di negri hanno assalito a tradimento, in un pomeriggio di domenica, la folla italiana che passeggiava per le vie della capitale somala. Uomini inermi, donne, bambini sono caduti vittime del bestiale furore africano”. Tra le fonti più recenti, un’esaustiva rievocazione di questa strage dimenticata è stata pubblicata dalla rivista Storia in Rete del febbraio 2019 in un articolo di Alberto Alpozzi.

La reazione della politica fu debole: Alcide De Gasperi si limitò a qualche generica accusa a Londra e alla richiesta di individuare le responsabilità della strage (cosa che non avverrà mai). Anche successivamente, l’Italia vinta e sottomessa non ebbe il coraggio di chiedere conto agli inglesi di questa strage. Gli eletti dell’Assemblea Costituente, tutti, almeno formalmente, di provenienza antifascista, impegnati in quel periodo nella redazione di quella che venne poi definita la “Costituzione più bella del mondo”, si limitarono a qualche interrogazione. Il liberal conservatore Girolamo Bellavista espresse, in vibrato e retorico discorso, il suo sdegno per l’eccidio e la sua protesta per chi l’aveva incoraggiato. I colleghi applaudirono. Nulla di più. Neppure una mozione.

L’espressione massima del cinismo di questa nuova classe politica “nata dalla resistenza” (ma spesso risalente all’Italietta giolittiana) di fronte alla strage si ebbe nell’allora Ministro degli Esteri, il conte Carlo Sforza, antifascista, repubblicano – nonostante il titolo nobiliare – e fanatico filo-britannico che, nelle sue memorie, definì “incidente” l’eccidio di Mogadiscio e aggiunse: “esso resta per me solo un episodio a paragone della importanza della relazioni italo-britanniche”. Già, “solo un episodio.”

Kindu 1961

Il Belgio concesse l’indipendenza al Congo il 30 giugno 1960 e Patrice Émery Lumumba, un ex impiegato delle Poste, già condannato ad un anno di reclusione per appropriazione indebita, agitatore anticolonialista, assunse l’incarico di Primo Ministro. Lumumba, che si dichiarava marxista, era notoriamente una marionetta di Mosca (che infatti, dopo la sua morte, gli intitolò l’Università che l’URSS aveva istituito per indottrinare al marxismo studenti provenienti dal terzo mondo), e venne poi assassinato per oscuri motivi. Immediatamente in questo enorme paese, ricchissimo di minerali, si scatenò una guerra civile politico-tribale di tutti contro tutti. Il Katanga, la parte più ricca del paese, dichiarò la secessione.

Tutto il resto del paese piombò un una violenza cieca, spesso insensata, con milizie ribelli che combattevano contro l’esercito nazionale e tra di loro. La Stampa di Torino riferiva di decine di donne bianche aggredite e violentate da appartenenti alle milizie, bambini bianchi asserragliati nelle scuole cattoliche. Il viceconsole italiano a Elisabethville trucidato assieme ad altri diplomatici europei. I circa 4.000 civili italiani presenti in Congo iniziarono a rimpatriare. La situazione del Congo venne così descritta con innegabile lucidità dal giornalista Edgardo Beltrametti de Il Borghese: “I negri stanno distruggendo la ricchezza che è stata loro affidata. Lumumba, capo del governo “indipendente”, sotto la maschera del nazionalismo e del panafricanismo è un comunista che ha tollerato i disordini ed ha indirizzato l’esplosione degli istinti dei negri”. In questo clima, l’ONU decise un intervento per “stabilizzare” il paese (che, come altri suoi interventi di questa natura, fu un totale fallimento) e chiese un contributo militare anche all’Italia, che si concretizzò in un impegnativo servizio di rifornimenti aerei, a cura dell’Aeronautica Militare, alle guarnigioni ONU dislocate nelle varie province di quell’immenso paese.

Veniamo all’11 novembre 1961. Due C 119 decollarono da Kamina diretti a Kindu, per portare rifornimenti a una guarnigione malese dell’ONU. I due aerei avevano ben visibile sulla carlinga la scritta ONU – Italian Air Force. La zona era sotto il controllo del “generale” Gizenga, formalmente dell’Armata Nazionale Congolese (ANC) del governo centrale di Léopoldville, ma de facto autonomo, che si proclamava “erede di Lumumba” e anch’egli marxista. Atterrati a Kindu, gli aviatori si fecero accompagnare dai malesi alla mensa della guarnigione, collocata fuori dall’aeroporto.

Nulla faceva prevedere la tragedia che si sarebbe consumata, tant’è che l’equipaggio italiano andò a pranzare lasciando le armi individuali sugli aerei. Improvvisamente, la mensa venne attaccata da una massa urlante di miliziani dell’ANC che fecero irruzione nei locali. Senza alcun apparente motivo, iniziarono a percuotere con violenza e ad accoltellare gli aviatori, urlando: “egorgez les cochons”, “sgozzate quei porci”. Caricati su un camion i nostri aviatori, alcuni dei quali già svenuti e gravemente feriti, vennero portati sul piazzale della prigione, dove si era radunata una massa urlante di neri eccitati dal sangue. Scrive la ricostruzione storica ufficiale dell’Aeronautica Militare (Paolo Farina, Eccidio di Kindu. Edizioni Rivista Aeronautica): “Lì, tra le 17:30 e le 17:45, furono trucidati e i loro corpi orribilmente mutilati degli arti e delle parti intime per ricavarne trofei. Alcuni di questi furono distribuiti tra la numerosa folla, altri vennero lanciati o recapitati ai bianchi residenti a Kindu. Due cadaveri mutilati vennero trascinati lungo la via principale della città ed esposti. I “festeggiamenti” per la cattura e l’esecuzione si protrassero per tutta la notte con ripetuti colpi di arma da fuoco, costringendo tutti i residenti bianchi a barricarsi in casa per tre giorni.”

La soldatagli fece irruzione nello studio di un medico bianco e gettò sulla sua scrivania un dito di un assassinato. Quasi certi furono anche episodi di cannibalismo: si narra di “carne di bianco” venduta al mercato. Ciò che rimaneva dei poveri corpi vennero successivamente recuperati da un brigadiere della polizia carceraria di Kindu e consegnati alle autorità italiane per il tramite di un imprenditore italiano che operava in zona. Rimane aperta la questione: perché la soldataglia lumumbista di Gizenga compì questo massacro insensato nei confronti di aviatori disarmati che recavano anche aiuti umanitari alle popolazioni? La tesi “giustificazionista” delle autorità congolesi, accettata anche da alcuni in Italia, raccontò che si trattò di un errore: i militari italiani vennero scambiati per paracadutisti belgi o mercenari che sostenevano il governo di Ciombè in Katanga. Ma la tesi dell’errore è chiaramente insostenibile.

Sugli aerei era evidente la scritta ONU – Italian Air Force, gli italiani parlavano, ovviamente, l’italiano e non il francese e un ufficiale malese cercò di spiegare ai capi dell’orda sanguinaria chi erano quegli uomini in divisa. In realtà, al di là di assai improbabili equivoci, si trattò di una feroce esplosione tribale di odio anti-bianco. Un altro quesito, rimasto senza risposte soddisfacenti, riguarda la guarnigione di caschi blu malese: perché non intervenne in difesa dei colleghi italiani?

I militari malesi, più di duecento, appartenevano a un reparto d’élite, il 6° Royal Malawi Regiment, ben addestrato dagli inglesi, con l’appoggio di ben sedici autoblindo ed erano responsabili della sicurezza a terra degli aerei e dei loro equipaggi. La difesa postuma del comandante malese fu che le sue truppe non intervennero per non mettere a rischio la vita degli italiani, Anche in questo caso, giustificazione poco credibile. Viltà? Ordini superiori? Volontà di non “irritare” le truppe congolesi? “Sacrificabilità” dei militari italiani in quel delicato scacchiere bellico? In ogni caso, la ricostruzione dell’Arma Aeronautica, già citata, accusa apertamente il maggiore Daud, comandante della guarnigione malese di “comportamento remissivo nei confronti dei ribelli congolesi”.

In Italia le notizie della strage, dello scempio dei corpi, degli episodi di cannibalismo provocò un’enorme ondata di sdegno, di ira, di legittimo desiderio di vendetta. Si mobilitò la piazza e centinaia furono le manifestazioni, talvolta spontanee, spesso indette e guidate da militanti del MSI. I dibattiti in Parlamento furono infuocati, con i missini e monarchici all’attacco del governo, guidato da Fanfani, e delle sinistre. Il monarchico Covelli chiese che “il Congo venisse retrocesso dalla sua immeritata condizione di indipendenza per essere posto sotto amministrazione fiduciaria”. Il missino Caradonna lanciò contro i banchi della sinistra l’epiteto di “cannibali”.

D’altronde, poiché gli autori della strage e degli scempi erano i miliziani di Gizinga, comunista ed “erede politico” della marionetta dell’URSS Lumumba, fu facile per la stampa di destra stabilire l’equazione “comunisti = cannibali”. I comunisti nostrani, con il loro ambiguo giustificazionismo delle stragi vennero accusati da Il Secolo d’Italia di essere “cannibali onorari” e Il Tempo scrisse di “Gemellaggio tra cannibali”, a proposito delle simpatie di cui la fazione politica congolese gli autori della strage godevano tra la stampa e gli ambienti di sinistra. La RAI di Biagi e Zavoli venne contestata, persino da alcuni esponenti della D.C., per aver accreditato la screditata tesi del presunto “errore” da parte delle milizie e per aver trattato “con troppo riguardo” i congolesi. Giovani missini protestarono sotta la sede dell’emittente governativa.

Era peraltro indubbio che la discutibile e sanguinaria figura di Patrice Lumumba, ucciso qualche mese prima della strage di Kindu, era diventata un’icona delle sinistre in nome dell’anticolonialismo e dell’antimperialismo. Alla sua morte le sinistre organizzarono violente manifestazioni di protesta in tutta Italia. Dopo l’eccidio di Kindu, a Palermo picchiatori comunisti attaccarono un corteo di protesta di studenti medi della Giovane Italia al grido di “viva Lumumba”. Interessante rilevare che il 24 settembre 1961 si era tenuta la prima edizione della cosiddetta “marcia della pace” Perugia-Assisi, promossa da gruppi catto-comunisti, pacifisti, sostenitori dell’obiezione di coscienza al servizio militare, protestatari di varia natura infiltrati dall’estrema sinistra. Nel corteo molti dimostranti portavano cartelli con immagini di Lumumba.

Gli assassini pagarono per il crudele massacro? No: vi fu un’inchiesta dell’ONU che accertò nomi e responsabilità di alcuni membri della milizia lumumbista, ma tutto si fermò lì. Non vi fu alcun seguito giudiziario. E la reazione del governo italiano a livello internazionale fu quasi inesistente. Tuttavia il ricordo dell’eccidio e il desiderio di vendetta spinsero decine di giovani, soprattutto militanti di destra ed ex-paracadutisti, ad arruolarsi, negli anni successivi, nei gruppi di mercenari che combattevano in Congo e non solo. Ippolito Edmondo Ferrario, storico del movimento mercenario, cita, in “Mercenari – Gli italiani in Congo 1960”, la testimonianza uno di questi: “Ci sentimmo traditi, ci aspettavamo che lo Stato italiano facesse qualcosa. Se ci avessero chiamati, saremmo andati anche il giorno stesso a vendicare i nostri aviatori. […] La prospettiva di andare a combattere per i nostri valori, quelli della civiltà europea, infiammava gli animi di molti parà.”

Nel 1967 alcuni mercenari italiani che combattevano in Congo nelle truppe al comando di Bob Denard, seppero, attraverso vie riservate, che il “maggiore” Poto Poto, uno dei capi della soldataglia massacratrice, si trovava a Bukavu, a poca distanza da loro. Immediatamente si formò una squadra, che sarebbe partita al tramonto, dopo aver raccolto informazioni sulla logistica, per giustiziare il massacratore di italiani. Ma, raccontò uno di questi mercenari italiani a un giornalista: “improvvisamente ci venne l’ordine di lasciare Bukavu. Soltanto per questo Poto Poto è ancora vivo.”

Una bruttissima, modernista chiesa-sacrario per i tredici caduti è stato costruito presso la base dell’Aeronautica a Pisa: un parallelepipedo in stile “brutalista” in cemento a vista, sostenuto da quattro incombenti pilastri metallici, e l’altare già rivolto al popolo e con le spalle a Dio. Solo nel 1994 fu riconosciuta ai caduti la medaglia d’oro al valor militare. E solo nel 2007 i parenti ottennero una legge sul risarcimento.

Quello di Kindu, come quello di Mogadiscio, è un oggi un massacro dimenticato. Ci viene ordinato di non ricordare. L’oblio è imposto in nome della correttezza politica, dell’antirazzismo, dell’anticolonialismo. Una forma incorporea di cancel culture. Per questo dobbiamo disobbedire, e ricordare: chi furono le vittime, chi furono i massacratori, chi li difese e perché il massacro avvenne. Non c’è atto più rivoluzionario, e pericoloso per il sistema, di quello della memoria.