Dante colloca i suicidi tra i violenti contro se stessi (insieme agli scialacquatori), nel girone 2° del VII cerchio dell’Inferno.

di Dario Pasero

.

In questi tempi cupi e tempestosi, in cui qualcuno vorrebbe farci credere che il bene sia male e viceversa, una delle notizie più sgradevoli è quella per cui il suicidio (il male) ci viene spacciato per il bene, seppur pudicamente definito “assistito”, grazie all’abbellimento fornito da quel mantello linguistico con cui la neo-lingua ci vorrebbe far credere tutto ciò che il potere vuole.

In questi tempi cupi e tempestosi, in cui qualcuno vorrebbe farci credere che il bene sia male e viceversa, una delle notizie più sgradevoli è quella per cui il suicidio (il male) ci viene spacciato per il bene, seppur pudicamente definito “assistito”, grazie all’abbellimento fornito da quel mantello linguistico con cui la neo-lingua ci vorrebbe far credere tutto ciò che il potere vuole.

Non dimentichiamo che la dottrina cattolica insegna che il suicidio è un peccato molto grave, il rifiuto violento di ciò che Dio ci ha donato, tanto da vietare (un tempo) la sepoltura in terra consacrata ai suicidi. Anche i codici penali di molti paesi europei consideravano (un tempo) il suicidio un reato e reato è ancora la “istigazione” ad esso: ricordo che più di trent’anni or sono la madre di una mia collega docente tentò (per fortuna fallendo) il suicidio; ebbene, il marito e la figlia (questa mia collega) vennero convocati in commissariato di P. S. allo scopo di essere interrogati in merito al “tentativo di atto anti-conservativo posto in essere dalla loro congiunta”. In altre parole: si voleva sapere se essi avessero istigato o aiutato l’insano gesto.

Anche il nostro poeta de chevet (Dante) non si sottrae all’impegno cristiano di condannare questo peccato, collocando i suicidi tra i violenti contro se stessi (insieme agli scialacquatori) e relegandoli nel girone 2° del VII cerchio dell’Inferno. Notiamo bene che questo è uno dei pochissimi peccati che, puniti all’Inferno, non trovano possibilità di riscatto e di penitenza in Purgatorio. Infatti, salvo casi rarissimi di pentimento pochi istanti prima della morte (gesto conosciuto solo da Dio), cosa che permetterebbe all’anima di transitare all’anti-purgatorio, il suicidio appare come un peccato che, proprio per la sua assoluta e totale volontarietà, non può prevedere il pentimento, poiché – come ci dice Dante stesso in altra occasione – “né pentere e volere insieme puossi/ per la contradizion che nol consente” (Inf. XXVII, vv. 119sg.: episodio di Guido da Montefeltro). L’unica altra anima di suicida che verrà incontrata dai due poeti è quella di Catone Uticense, per il quale bisogna però precisare che si tratta, sì, di un suicida, e con un ruolo di grande importanza nel regno oltremondano di sua pertinenza, cioè il Purgatorio, ma che egli è anche un pagano, morto prima della redenzione di Cristo, e pertanto non soggetto alla legge morale cristiana. In realtà egli si trovava nel Limbo, da cui fu tratto fuori proprio per essere “promosso” a custode del Purgatorio; non sarà dunque destinato a salire certo in Paradiso e, si può supporre con certezza, dovrà tornare nel Limbo dopo la fine dei tempi, il giudizio finale e la “chiusura” definitiva del Purgatorio.

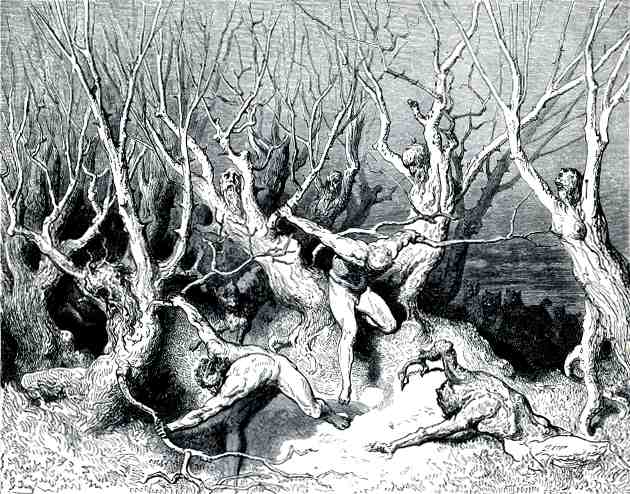

La pena dei suicidi è (riprendendo il poeta alcuni elementi presenti nell’episodio di Polidoro del canto III dell’Eneide virgiliana) quella di essere trasformati in alberi, o meglio in cespugli neri e secchi, con rami nodosi e irti di spine avvelenate (Non fronda verde, ma di color fosco;/ non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;/ non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco, vv. 4sgg.). Quindi, per la legge del contrappasso, avendo rifiutato il corpo, ora sono condannati a non mantenere la loro immagine corporea. Inoltre, dopo il giudizio finale, saranno le uniche anime a non poter riacquisire la sostanza umana fatta di anima e corpo (synolon), ma dovranno appendere il loro corpo all’albero in cui ciascuna di esse è stata trasformata (Come l’altre verrem per nostre spoglie,/ ma non però ch’alcuna sen rivesta,/ ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie, vv. 103sgg.). Bell’esempio di come Dante interpreti la dottrina cristiana secondo cui anima e corpo sono entrambi importanti, poiché entrambi creati da Dio e costituenti, insieme, la vera sostanza naturale dell’uomo. E ciò valga come argomento polemico nei confronti di alcuni detrattori del Medioevo, che sostengono che questa età, nella sua assoluta “schiavitù” alla spiritualità cristiana, al misticismo ed al sacrificio, neghi ogni valore al corpo ed alla fisicità.

Nel canto dedicato ai suicidi (il XIII dell’Inferno) Dante incontra – in realtà non li vede, ma ascolta la loro voce uscire dall’albero in cui si sono mutati – due suicidi: Pier della Vigna (1190-1249), segretario dell’imperatore Federico II di Svevia e autore di alcuni testi poetici inquadrabili nella cosiddetta “scuola siciliana”, ed un non meglio identificato “suicida fiorentino”.

La scena è nota. Dante e Virgilio, in groppa al centauro Nesso, hanno appena attraversato il fiume Flegetonte, fiume infernale della tradizione classica che Dante utilizza per immaginare che vi siano immerse le anime dei violenti contro il prossimo (assassini, briganti, violentatori…), mutando però il materiale da cui questo fiume è costituito: le fiamme della mitologia classica (flégo in greco significa infatti “brucio, ardo”) si trasformano in sangue, per meglio indicarci il contrappasso della pena (vissuti “immersi” metaforicamente nel sangue, ora nel sangue sono concretamente immersi: ho usato qui una figura di parole detta “chiasmo”, fondata sulla posizione speculare dei termini “immersi” e “sangue”).

Attraversato dunque il fiume e tornato indietro Nesso, i due poeti si trovano in una selva di alberi secchi e nodosi (come già detto) all’interno della quale Dante ode lamenti e voci di dolore, senza però riuscire a scorgere chi produca tali suoni. Pertanto, egli crede che a lamentarsi siano delle anime che si nascondano tra gli alberi, ma Virgilio, conoscendo i pensieri di Dante e sapendo qual è la verità, lo invita a spezzare un ramoscello di uno degli alberi. Ecco, a questo punto (vv. 31-45), l’imitazione del passo virgiliano in cui si narra di Polidoro, figlio di Priamo, ucciso a tradimento dal re di Tracia Polimestore (detto anche Polimnestore) e trasformato in albero, a cui Enea, inconsapevolmente, strappa alcuni rami, causando così il dolore e la rivelazione dell’anima del giovane principe. Dal ramo spezzato escono sangue e parole, rivolte a Dante per rimproverarlo del suo gesto: interviene però Virgilio per giustificare l’azione del proprio “discepolo” e per chiedere scusa all’anima offesa. Questo era l’unico modo – dice il poeta latino – per far capire a Dante la “incredibilità” della condizione delle anime dei suicidi; a questo punto, dunque, tanto vale che l’anima si presenti e parli di sé e della propria colpa.

Per inciso ricordiamo che le consonanze col canto III dell’Eneide non finiscono con questa scena, ma abbiamo anche, alcuni versi prima (vv. 10-15), l’accenno all’episodio che vede protagoniste le Arpie che – sempre nel canto III del poema virgiliano – profetizzano ai troiani l’approdo alla loro nuova patria, ma solo dopo terribili sventure. Sono proprio le Arpie a produrre quelle lacerazioni nei rami degli alberi da cui fuoriescono i lamenti uditi da Dante.

Prima di procedere nell’episodio vero e proprio dell’incontro tra Dante e le anime (rectius, le voci delle anime) dei dannati, c’è il tempo per alcune osservazioni lessicali e sintattico-stilistiche.

Al v. 23 leggiamo, a proposito delle voci lamentose udite nella selva, “e non vedea persona che ’l facesse”: questo “persona” è un uso arcaico, esemplato sul francese (personne), per significare “nessuno”. Ci troviamo di fronte ad uno dei tanti esempi del cosiddetto “plurilinguismo dantesco” (sintagma elaborato dal filologo e linguista Gianfranco Contini) per definire la capacità del poeta di utilizzare, oltre a vari livelli stilistici, anche lingue differenti: il toscano, ovviamente, ma anche il latino, francesismi, il provenzale e provenzalismi, e inoltre lessemi di pura invenzione poetica (come il famoso Pape Satàn, pape Satàn Aleppe di Inf. VII, 1).

Ancora. Al v. 15 si dice che le Arpie “fanno lamenti in su li alberi strani”: sono i lamenti delle Arpie ad essere “strani”, aggettivo che – lo rammentiamo – è usato come predicativo, oppure il poeta ci vuol già dare una sorta di senhal ad anticiparci che gli alberi sono “strani”, in quanto in realtà generati (come ci spiegherà poi, ai vv. 94-102) dalle anime dannate?

Così, le “nove radici” (v. 73) dell’albero in cui è trasformato Pier della Vigna e sulle quali l’anima stessa giura di non aver mai tradito il suo signore Federico II imperatore, sono “nove” perché “recenti”, essendo Piero morto solo da una cinquantina d’anni o sono “nove” latinamente – ricordiamo che le res novae nel linguaggio politico romano indicavano addirittura la “rivoluzione” – e quindi “strane, originali, eccezionali”, sempre per causa della loro origine “umana”?

Entrando ora nel merito dell’episodio dei suicidi, corre l’obbligo di dire che il poeta non insiste più di tanto sulla condanna del peccato (già per altro palese dall’essere le anime dannate eternamente all’inferno); ciò probabilmente – almeno nel caso di Pier della Vigna – per quell’atteggiamento, mentale e spirituale, di Dante, rintracciabile anche in altri episodi infernali, per cui egli distingue il peccatore ed il suo peccato (sempre e comunque da condannare senza remissione) dall’individuo, non certo da assolvere, ma da vedere quanto meno con umana pietà e partecipazione. Tutto l’episodio di Pier della Vigna vuole tendere a dimostrare ciò che l’anima dichiara con forza e coerenza: mai egli ha tradito la fiducia del suo imperatore, e in questo atteggiamento possiamo cogliere quella pietà simpatetica dantesca di cui si parlava.

Vediamo invece nelle parole utilizzate da Dante per definire la selva e per delineare le scelte dell’anima tutta la condanna del peccato massimo e terribile del suicidio. Si comincia dagli alberi della selva (cioè, non dimentichiamolo, le anime stesse dei suicidi), che sono definiti “di color fosco” (v. 4), con rami “nodosi e ’nvolti” (v. 5) e forniti di “stecchi con tòsco” (v. 6); sono dunque “aspri sterpi” (vv. 7 e 37), definiti poi ancora “bronchi” (v. 26), cioè, nuovamente, rami spinosi, e “pruni” (v. 32), e più avanti “nocchi” (v. 89: tronchi nodosi), e inoltre anche l’ombra di questi alberi sarà definita “molesta” (v. 108). I termini usati per indicare la rovina degli alberi ad opera di Dante sono tutti di valore negativo: schiante (v. 33: spezzi), scerpi (v. 35: laceri), scheggia (v. 43).

Nelle parole poi di Pier della Vigna troviamo pure termini molto forti: “ne perde’ li sonni e’ polsi” (v.63), quando sottolinea la sua fedeltà talmente assoluta al suo signore da perderne “pace e vita”; “lieti onor tornaro in tristi lutti” (v. 69), egli passò da una condizione di gioia ad una di dolore; ed infine (vv. 70sgg.): “L’animo mio, per disdegnoso gusto,/ credendo col morir fuggir disdegno,/ ingiusto fece me contra me giusto”, terzina che definisce la scelta del suicidio e che culmina nel verso antitetico e chiastico “ingiusto fece me contra me giusto” con cui si sottolinea, oltre all’empietà, anche l’assoluta inutilità del suicidio, che trasforma in “ingiusto”, e quindi dannato, anche l’individuo che sia moralmente irreprensibile, senza oltretutto togliere, come nel caso in questione, la cattiva fama di disonestà e di tradimento. Questa riflessione attanaglia l’anima a tal punto che essa si sente sia in dovere di giurare sulle radici dell’albero, cioè in ultima analisi su se stesso, di non aver mai tradito il suo signore, “che fu d’onor sì degno” (v. 75), sia di chiedere a chi possa tornare nel mondo dei vivi (Dante) di confortare “la memoria mia, che giace/ ancor del colpo che ’nvidia le diede (vv. 77sg.).

Dopo la sezione immediatamente seguente, in cui Virgilio in nome di Dante chiede, e l’anima risponde, su come i dannati possano trasformarsi in alberi (vv. 79-108), abbiamo l’episodio degli scialacquatori (anch’essi violenti contro se stessi, ma nelle cose, invece che nella persona), puniti anch’essi nella selva anche se in modo molto diverso rispetto ai suicidi (vv. 109-132). Questo episodio viene concluso con la scena (vv. 133-152) che ha come protagonista un secondo suicida, di cui Dante non ci dice il nome, ma solamente la patria. Costui, dopo alcune parole di rimprovero nei confronti di uno scialacquatore che gli ha causato, col suo comportamento, strappi e lacerazioni nei rami e nelle foglie, si rivolge ai due poeti e, dicendo di essere originario di Firenze, si lancia in una ennesima, breve, invettiva contro la sua patria, concludendo il suo intervento con un rapido accenno (un verso solo) alla forma del suo suicidio: “Io fei gibetto a me de le mie case” (v. 152), trasformando cioè casa sua in una forca (“gibetto”, dal francese gibet, “patibolo”). Si era dunque impiccato in casa propria.

In questo modo così, direi, “laconico” termina sia il canto che l’episodio dei violenti contro se stessi, lasciando poi spazio – nel canto seguente – ai violenti contro Dio, cioè i bestemmiatori.

.

INFERNO

Canto XIII

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da neun sentiero era segnato.

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;

non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco:

non han sì aspri sterpi né sì folti

quelle fiere selvagge che ’n odio hanno

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre;

fanno lamenti in su li alberi strani.

E ’l buon maestro «Prima che più entre,

sappi che se’ nel secondo girone»,

mi cominciò a dire, «e sarai mentre

che tu verrai ne l’orribil sabbione.

Però riguarda ben; sì vederai

cose che torrien fede al mio sermone».

Io sentia d’ogne parte trarre guai,

e non vedea persona che ’l facesse;

per ch’io tutto smarrito m’arrestai.

Cred’io ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser, tra quei bronchi

da gente che per noi si nascondesse.

Però disse ’l maestro: «Se tu tronchi

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier c’hai si faran tutti monchi».

Allor porsi la mano un poco avante,

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?».

Da che fatto fu poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?

non hai tu spirto di pietade alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi».

Come d’un stizzo verde ch’arso sia

da l’un de’ capi, che da l’altro geme

e cigola per vento che va via,

sì de la scheggia rotta usciva insieme

parole e sangue; ond’io lasciai la cima

cadere, e stetti come l’uom che teme.

«S’elli avesse potuto creder prima»,

rispuose ’l savio mio, «anima lesa,

ciò c’ha veduto pur con la mia rima,

non averebbe in te la man distesa;

ma la cosa incredibile mi fece

indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa.

Ma dilli chi tu fosti, sì che ’n vece

d’alcun’ammenda tua fama rinfreschi

nel mondo sù, dove tornar li lece».

E ’l tronco: «Sì col dolce dir m’adeschi,

ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi

perch’io un poco a ragionar m’inveschi.

Io son colui che tenni ambo le chiavi

del cor di Federigo, e che le volsi,

serrando e diserrando, sì soavi,

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi:

fede portai al glorioso offizio,

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e’ polsi.

La meretrice che mai da l’ospizio

di Cesare non torse li occhi putti,

morte comune e de le corti vizio,

infiammò contra me li animi tutti;

e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,

che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti.

L’animo mio, per disdegnoso gusto,

credendo col morir fuggir disdegno,

ingiusto fece me contra me giusto.

Per le nove radici d’esto legno

vi giuro che già mai non ruppi fede

al mio segnor, che fu d’onor sì degno.

E se di voi alcun nel mondo riede,

conforti la memoria mia, che giace

ancor del colpo che ’nvidia le diede».

Un poco attese, e poi «Da ch’el si tace»,

disse ’l poeta a me, «non perder l’ora;

ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace».

Ond’io a lui: «Domandal tu ancora

di quel che credi ch’a me satisfaccia;

ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora».

Perciò ricominciò: «Se l’om ti faccia

liberamente ciò che ’l tuo dir priega,

spirito incarcerato, ancor ti piaccia

di dirne come l’anima si lega

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi,

s’alcuna mai di tai membra si spiega».

Allor soffiò il tronco forte, e poi

si convertì quel vento in cotal voce:

«Brievemente sarà risposto a voi.

Quando si parte l’anima feroce

dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,

Minòs la manda a la settima foce.

Cade in la selva, e non l’è parte scelta;

ma là dove fortuna la balestra,

quivi germoglia come gran di spelta.

Surge in vermena e in pianta silvestra:

l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,

fanno dolore, e al dolor fenestra.

Come l’altre verrem per nostre spoglie,

ma non però ch’alcuna sen rivesta,

ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.

Qui le trascineremo, e per la mesta

selva saranno i nostri corpi appesi,

ciascuno al prun de l’ombra sua molesta».

Noi eravamo ancora al tronco attesi,

credendo ch’altro ne volesse dire,

quando noi fummo d’un romor sorpresi,

similemente a colui che venire

sente ’l porco e la caccia a la sua posta,

ch’ode le bestie, e le frasche stormire.

Ed ecco due da la sinistra costa,

nudi e graffiati, fuggendo sì forte,

che de la selva rompieno ogni rosta.

Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!».

E l’altro, cui pareva tardar troppo,

gridava: «Lano, sì non furo accorte

le gambe tue a le giostre dal Toppo!».

E poi che forse li fallia la lena,

di sé e d’un cespuglio fece un groppo.

Di rietro a loro era la selva piena

di nere cagne, bramose e correnti

come veltri ch’uscisser di catena.

In quel che s’appiattò miser li denti,

e quel dilaceraro a brano a brano;

poi sen portar quelle membra dolenti.

Presemi allor la mia scorta per mano,

e menommi al cespuglio che piangea,

per le rotture sanguinanti in vano.

«O Iacopo», dicea, «da Santo Andrea,

che t’è giovato di me fare schermo?

che colpa ho io de la tua vita rea?».

Quando ’l maestro fu sovr’esso fermo,

disse «Chi fosti, che per tante punte

soffi con sangue doloroso sermo?».

Ed elli a noi: «O anime che giunte

siete a veder lo strazio disonesto

c’ha le mie fronde sì da me disgiunte,

raccoglietele al piè del tristo cesto.

I’ fui de la città che nel Batista

mutò il primo padrone; ond’ei per questo

sempre con l’arte sua la farà trista;

e se non fosse che ’n sul passo d’Arno

rimane ancor di lui alcuna vista,

que’ cittadin che poi la rifondarno

sovra ’l cener che d’Attila rimase,

avrebber fatto lavorare indarno.

Io fei gibetto a me de le mie case».

4 commenti su “Nostra maggior Musa (Riflessioni “minime” sulla Commedia dantesca) / III – di Dario Pasero”

Occorre anche considerare lo stato mentale in cui si trova il suicida al momento dell’atto estremo; molti sono afflitti da anni da forte depressione e ad un certo punto non ce la fanno più ad andare avanti. Fu il caso di un mio cugino che a 47 anni si gettò dalla finestra dopo tanti anni che soffriva di depressione senza mai riuscire ad uscirne. Non posso credere che Dio non tenga conto dello stato mentale del suicida….In certe situazioni, pur di “materia grave”, mancano però la “piena avvertenza” o il “deliberato consenso”. Questi tre presupposti sono tutti indispensabili perché il peccato sia mortale; se uno dei tre elementi manca, il peccato non è più mortale.

Acuta ed ortodossa – che condivido pienamente – la riflessione sul destino del suicida Catone di Utica il quale figura come custode del Purgatorio con “contratto a termine” dacché, conclusisi i tempi, tornerà nel Limbo tra i “megalopsychoi”, gli “spiriti magni”. C’è, tuttavìa, da rilevare una certa qual diversità di trattamento che Dante amministra e con Catone e con Pier delle Vigne: se “nobile” fu la causa del suicidio dell’Uticense (la libertà) – ma S. Agostino non è d’accordo (cfr De Civ. I, 22, 1 – I, 23 – XIX, 4) – non meno nobile o giustificata fu quella di Piero e, cioè, l’onestà condannata. Una curiosità che solo Dante potrebbe soddisfare per cui qui la formuliamo e qui la lasciamo. E fanno bene queste escursioni che Pasero ci illustra perché suppliscono a una assente catechesi sui novissimi, sull’escatologìa, di cui il Magistero bergogliano ha dichiarato l’inattualità e il fastidio.

Chiedo scusa, Professore, se mi azzardo ad inserirmi tra specialisti della materia, ma forse la differenza consiste nel fatto che Catone non aveva ancora ricevuto la Luce di Cristo, ed il suicidio per certe cause nell’antichità era considerata addirittura un atto virile (un po’ come presso i Samurai giapponesi).

Certamente: infatti nel testo dico che Catone era vissuto prima di Cristo e quindi non poteva conoscere la fede cristiana e la sua condanna del suicidio